« 2008年11月 | メイン | 2009年01月 »

2008年12月31日

年忘れ! 浜松町かもめ亭 放送しました!

大晦日の今日、浜松町かもめ亭は昼夜にわたっての「開催」いたしました!

昼間は文化放送・メディアプラスホールにて、「浜松町かもめ亭」の特別公演「正蔵・喬太郎 二人会」を開催。

喬太郎師匠「うどんや」「寿司屋水滸伝」、正蔵師匠「ぞろぞろ」「芝浜」の二席をお送りいたしました。

さらに!

夜7時からは文化放送の特別番組「年忘れ!浜松町かもめ亭」を生放送。(19時~21時)

こちらは吉田涙子アナウンサーのナビで、「かもめ亭」の落語音源四席を放送。

ラインナップは三遊亭兼好「元犬」、古今亭寿輔「文七元結」、柳亭市馬「掛け取り」、そして今日の昼間に収録したばかりの柳家喬太郎「寿司屋水滸伝」の四席でした!

ホールにご来場のみなさまは勿論、ラジオをお聴きの皆さんにも「かもめ亭」の魅力をご堪能いただけたかと思います。

2009年も、「浜松町かもめ亭」をよろしくお願いいたします。

どうぞよいお年を!

浜松町かもめ亭 松本尚久

写真説明①トリの高座の正蔵師匠。②終演後の挨拶。弟さん(いっ平師匠)の三平襲名をどうぞよろしくとご挨拶③ホールのロビー(12階)から芝の浜を望んだ遠景。④「年忘れ!浜松町かもめ亭」を放送中の吉田涙子アナ。手に持っているのは一月に創刊される小学館のCDつきマガジン「昭和の名人」のパンフレット。

投稿者 落語 : 23:56

2008年12月30日

言葉のない街だから、落語を聞こう

「なんで落語を聞くのか?」という問いかけがあるとしたら、今の私は「ちゃんとした人間同士の言葉が聞きたいから」と答えるでしょう。

そういう意味で、今年、2008年に聞いた中で、印象に残っている「落語らしい言葉」を感じた高座が二つあります。ひとつは三笑亭夢太朗師匠の『お見立て』、もうひとつは立川生志師匠の『唐茄子屋政談』です。

三笑亭夢太朗師匠の『お見立て』では、女郎の喜瀬川が死んだと聞かされた、杢兵衛大臣のリアクションの言葉に驚きました。

廓の若い衆・喜助から花魁が死んだときかされて驚いた杢兵衛大臣。さらに「墓がある」と喜助から聞かされると、「墓があるのけ!無縁にならなかったのけ!おめえら、墓を作ってやってくれたのか!」と喜んで泣きだします。この杢兵衛大尽のひと言が「死してなお、苦界の浄閑寺」ってェ下級女郎の切なさと、この噺の持つ奥行き、女郎の背負った苦界を知った上で惚れている杢兵衛大尽の人間味を、初めて感じさせてくれたのです。今までの『お見立て』で、こんなに人間らしい言葉を聞いた経験はありません。

一方、立川生志師匠の『唐茄子屋政談』は、言葉に驚かされた場面が幾つもあるのですけれど、たとえば・・・慣れない唐茄子売りの仕事と暑さにやられ、往来で荷を投げ出して泣き崩れた若旦那。そこへ通りかかった街の人が、道行く知り合いに次々と唐茄子を売ってくれます。この親切な男が、泣いている若旦那に悪態をついて行った知り合いのことを、「あいつも悪い奴じゃねェんだけどよ、虫の居所が悪かったんだろ。勘弁してやってくれよ」と語った、いかにも友達らしい気遣いに満ちた言葉の良さ!

さらに吉原田圃を出て、誓願寺店の極貧長屋に迷い込んだ若旦那が、貧しい母子と出会い、自分の弁当を「オマンマが食べたい」と泣く男の子に与えますが、この時、慌てて食べようとする男の子に若旦那が「喉に詰まらせちゃ駄目だよ。慌てて食べるんじゃないよ。お水飲みながら食べな」と告げた言葉の優しさや、貧しい母親の身の上話を聞いて、「子供に三日食べさせてないって、あなた、幾日食べてないんですか。顔色を見れば分かります。あなたにもしもの事があったら、子供や赤ん坊はどうするんです!」と迫った言葉も、ただ金を恵むのではなく、人間同士の会話になっていて、私は感動しました。

また、叔父さんの家に戻った若旦那が、ちょっと済まなそうに、低い調子で「ただいま、帰りました」と声を掛けて入って来る言葉と表情も素晴らしい! 「自分の金じゃないのに、勝手な事をして済みません」というセリフが後にありましたが、元は叔父さんの金である売りだめを全部貧乏な母親に渡してしまった、という臆する気持ち、済まなさがあります。言葉にちゃんと、魅力的な意味と意志がある訳です。

落語は言葉の芸(言葉と表情の芸)ですけれど、今年これほど、私に何かを考えさせ、納得させてくれた言葉はありませんでした。

さて、私の本業はテレビ番組の構成作家(零細もいいとこの売れない作家です)で、インタヴュー番組やトーク番組、ドキュメンタリーが主な仕事になっています。

その仕事現場で最近、ゾッとすることが少なくありません。ナレーション会議の場でしばしば、こういう意見を聞かされるのです。

「それ、分かんないから削っちゃいましょう」

「その名前、読みにくいから、ナレーションから外しましょう」。

それが歴史的に有名な出来事、人物であろうとも、簡単に「削除」されてしまう。しかもその決定権は番組のプロデューサーやディレクターにある場合が殆どです。

テレビ局には信じられないくらい、物(世の中)を知らない人がいます。彼らはテレビ界の中で起こった事柄、テレビにしばしば登場する人物、自分が担当してきたジャンルの事しか知りません。いや、分かろうとしません。

それはさらに、「俺が知らないんだから、テレビを視ている人間が知っている訳がない」という傲慢な考えに繋がります。これは「自主規制」より怖い意識でしょう。

結局、そうした「削除」を逃れて残る言葉は、一種の「誰もが分かる記号」「誰でも分かる音」でしかありません。交差点の赤信号やパトカーのサイレンと同じです。

ナレーションと同じように、テレビ・ヴァラエティの画面に氾濫するテロップにしても、ひとつの言葉の中から、インパクトの強い言葉を拾い出した、単なる断片でしかありません。ニュース番組でアナウンサーが発する決まり文句も同様。

また、食べ歩き番組でグルメレポーターが発する「マ○ウー」、「焼肉界の○○革命や!」といった決まりセリフも、その食べ物が本当に美味しいのかどうかかを、食べた人間の意志として表現し、伝えている訳ではありません。「とりあえず、「美味しい」という事を記号化しただけのもので、パソコンの画面に現れる「⇒」と同じでしょう。

私などからすると、現代の音楽業界から垂れ流される「歌」の歌詞も、大半は若者向けの感情を記号化したものにしか聞こえませんし、「字」で成り立っている活字媒体にしても、情報系雑誌などで乱用されている「キャッチフレーズ」は、テレビ番組のテロップと変わらない記号に見えます。かつて、東京スポーツのとんでもない見出しを、それはそれとして面白がっていたのとは、言ってはなんですが、感情や知性のレベルが違うと私には思えてなりません。

「言葉」とは、本来、もっと、交わした同士に「考える」行為をもたらし、そこで新たな「ヒューマン・リレ-ション」を生むものではなかったのでしょうか。

大宅壮一の唱えた「一億総白痴化」現象は、「コピーライター」が世の注目を集めた時代あたりから加速を始め、テレビからパソコンへと情報伝達ジャンルが広がるにつれて、ますますその影響を更に広げているようです。

一般社会でいえば、政治家や政府役人、企業家ほど言葉を記号化してしまう職業は少ないと思いますが、さらに若者かせ始まった一般的なボキャブラリィとして「KY」など、日常的な具体的記号化も現れています。「KY」が「空気が読めない」という意味を表すとしても、実際に「空気が読めなかった」のか、「場の状況を打開しようとして、敢えて空気を読まなかった」のか、そこにある人間の意識は全く伝わりません。

小泉純一郎元首相が得意にした「二者択一の論理」のようなもので、白か黒かしかない世界に「日本の言葉」は突入しているのかもしれません。

そんな事を考えていたら、先日、12月24日の毎日新聞で、仏文学者の鹿島茂氏が書かれた文章に出会いました。鹿島氏はまず評論家・吉本隆明氏の著書『自立の思想的根拠』(徳間書店)から、次の文章を引用しています。

“社会が、ますます機能化と能率化を高度におしすすめてゆくとき、言葉は本質の内部では、ますます現実から背き、ますます現実からとおく疎遠になるという面をもつものであり、言語は機能化にむかえばむかうほど、この言語本質の内部での疎遠な面を無声化し、沈黙に似た重さをその背後に背負おうとする。つまり、コミュニケーションの機能であることを拒否しようとする”

この引用から更に鹿島氏は、“言語の機能化・能率化が進むと一方で個々の言語は、現実から遠ざかる”について、音声・文字記号によって喚起される概念の中で、その概念抽出のもとになる「現実」とのつながりが失われてしまっている、と書かれた後、さらにこう続けています。

“こうした現実から離れ、薄っぺらになったニュースピーク(機能化言語)を用いている人は、それによって、コミュニケーションがより円滑になっているのかといえば、そんなことはない。むしろ、逆であって、ニュースピークでは掬いきれずに残る感情と心理の余剰部分(自己表出部分)は、澱となって心の底に沈み、無声の言語、すなわち沈黙でしか表現できないものと化す。

その表象が、殺人や傷害致死などの重大犯罪を犯して逮捕された少年・少女たちの口から漏れてくるあきれるような言葉の数々である。犯罪の動機というには、あまりにも幼稚で単純な言語!「なぜ殺したの?」「ムカついたから!」「なぜムカついたのか?」「無視されたから」「どのようなところで無視されたと感じたのか?」「わからない」。これはつまり、「言葉のコミュニケーション機能の拒否」である”

前記した、テレビ界の傲慢ともいえる「自分の分からない言葉の削除」や「記号化したセリフやテロップの乱用」も、ある意味、鹿島氏の書かれた「言葉のコミュニケーション機能の拒否」と同義、というより寧ろ「言葉の音声記号への堕落」というべきなのかもしれません。

かつて、古典芸能の分野で斬新な演出を見せた評論家武智鉄二氏は、文楽浄瑠璃の『伽羅先代萩』の中から、敵役が主人公・政岡の子供を殺しておいて、その直後、政岡にいう「現在のそなたの子、悲しうはないかいな」という科白を引用して、現代だと単なる皮肉になってしまうが、『伽羅先代萩』が初演された時代の日本人としては、「悲しうはないかいな」の中に、「相手の悲しみを思いやる気持ちが入っていた」という内容の文章を書かれていました。

その武智氏の文章を読んで、日本独特の「和を以って貴しとす」以来の価値観、「ヒューマン・リレーション」があるように、私は感じたものです。

そうした「人間の会話」「日本人の会話」「ヒューマン・リレ-ションとしての言葉」は、幸いにして、さきほどの夢太朗師匠や生志師匠の高座のように、現代でも落語にはまだ数多く残されています。それが、寄席やホール落語の片隅にいる私を、記号化された言語に取り囲まれた日常を過ごしている私を、ホッとさせてくれるのです。

特にそれは「落とし噺」に多く残されています。

隠居さんと八五郎の会話、与太郎と隠居の会話、甚兵衛さんとお神さんの会話、つまり、五代目柳家小さん師匠や五代目古今亭志ん生師匠の残した噺には、その落語家さんならではの価値観や葛藤が噴出した「人間の会話」が溢れているように感じます。

反面、人情噺系の演目に使われる言葉は、あくまでも「描写のための、記号化の途中にある言葉」にしか私には思えず、「人間の言葉」としては中途半端なものを感じます。

近年、講釈ネタの落語を演じる落語家さんが増えてきましたが、講釈の描写の言葉は「啖呵として、描写としてカッコ良く、キレがいい」としても、「ヒューマン・リレ-ション性」は殆ど要求されていない言葉ではないでしょうか。そちらばかり磨いていては、落語に肝心の「人間の言葉」が疎かになるのではないか?と心配にもなります。

(近年の中堅・若手の落語家さんのうち、大半の“巧さ”志向が、談志家元・志ん朝師匠・小三治師匠への三極集中化により、「誰を聞いても同じようなスタイルで巧く、同じようなレベルで巧い」ってのも、一種の“巧さの記号化“かもしれません)

ここまで書いて、12月20日に虎ノ門のニッショーホールで、柳家さん喬師匠の『芝浜』を伺いました。普通、『芝浜』のはオチは「よそう、また夢になるといけねェ」と、魚勝が呟くようにいいます。

演者の大半も、まるで魚勝の顔にズームインしたり、ピンスポットを絞ってゆくような雰囲気で、「如何に内面の独白のように表現するか」に力を注いでいるように、私には思えます。同時にそれは、「落語が伝統的には男の話芸で、内容の半分は男の独り言やグチみたいなものだからって、“よそう、また夢になるといけねェ“って一人ごちるのは、二枚目風でカッコイイかもしんないけど、文学的心理表現に身を寄せた粋がりすぎで、演者の自己満足なんじゃないの?」という不満も私にもたらしていました。

しかし、さん喬師は女房に「私のお酌じゃ美味しくないかい」といわれた魚勝が「そうじゃあねえよ。また、夢になったらどうする」と女房に言葉を返す形のオチにされていました。これだと、それまでの場面から繋がった夫婦の会話になります。

“『芝浜』ってのは、「割れ鍋に閉じ蓋」みたいな、バカだからこそ愛すべき夫婦の噺だ”と勝手に思ってる私には、さん喬師のオチのような、いっそ「野暮」と言っても良い遣り取りの方が、人間同士の会話、夫婦の会話としては魅力的に思えてなりません。

落語に限らず、芸能というのは、粋と野暮の真ん中あたりをフラついていて、しかも「単なる常識」ではない、という立ち位置が難しいものなんじゃないかなァ。

そう私が思うのは、「目白の小さん師匠みたいに、普通の会話、普通の言葉で楽しい、納得出来るのが好き」って理由だけなんでしょうか?

人間同士の言葉という意味では、現在人気を集める中堅・若手の落語家さんが次々と生み出す新たなギャグにしても、明らかにテレビの影響と思われますが、「それ知ってる!」的な、反射神経ゲームのようなギャグや世相風俗パロディや、落語そのもののパロディなどが多いように私には感じられます。

反面、「人間同士の会話」という葛藤から生み出される“おかしみ”はなかなかお目にかかれません。

つい最近、五街道雲助師匠がいみじくもマクラで、「“ギャグ”は単体で面白い言葉のことで、落語の“くすぐり”とは、人間の葛藤から生まれるおかしさですな。五代目小さん師匠の噺が凄いのは、ギャグがほとんどなく、“くすぐり”ばかりだってことです」と、おっしゃっていましたけれど、ギャグばかりの落語というのが、「落語の記号化」への道を進むものであったり、観客という「現実」とのヒューマン・リレ-ションを失ってしまうものではないことを、祈らずにはいられません。

だって、落語を聞いているときが、私は一番ホッと出来るのですから。

妄言多謝 石井徹也(放送作家)

投稿者 落語 : 00:04

2008年12月29日

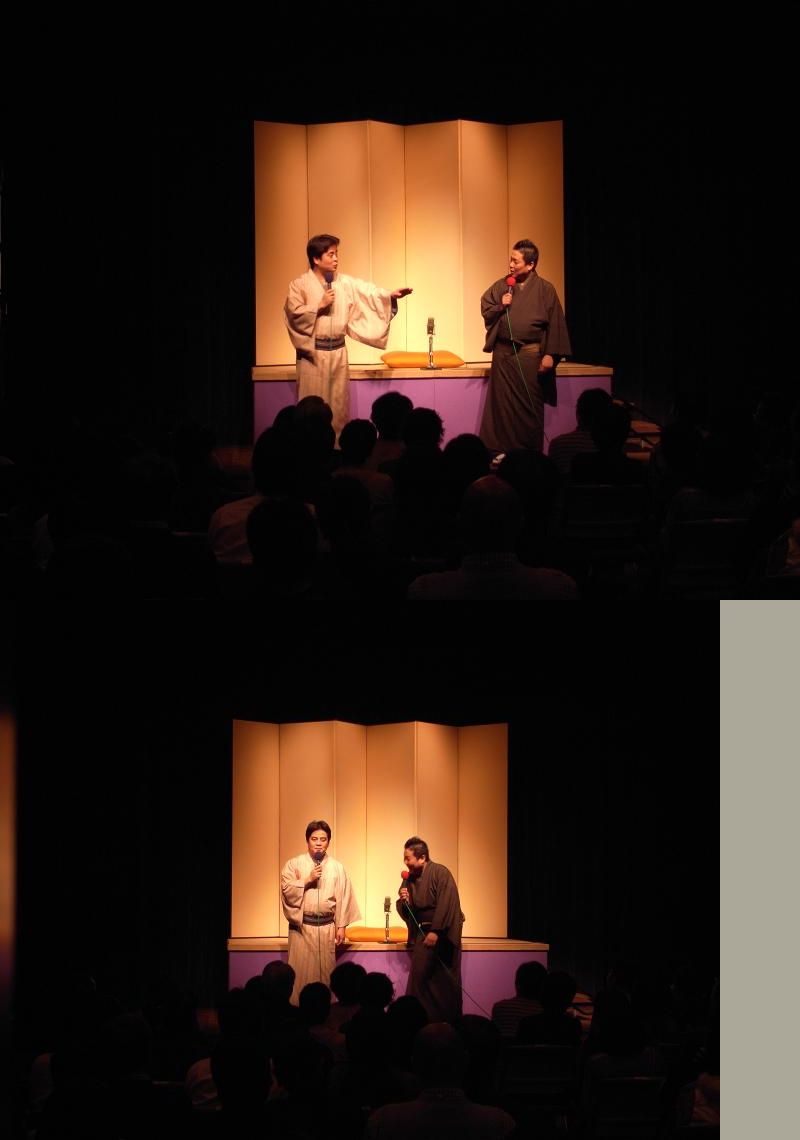

浅草見番「稽古会」短いレポ

先日、このブログでも告知をさせてもらった二つ目による「稽古会」を二十四日(水)の昼、浅草見番で開催。大勢のご来場、有り難うございました。

当日の番組は以下の通りです。

一、「お見立て」 金原亭馬治

一、「竹の水仙」 林家たけ平

一、「阿弥陀池」 月亭方正(山崎邦正)

一、「初天神」 春風亭一之輔

中入り

一、俗曲 寒空はだか

一、「だくだく」 柳家喜多八

馬治さんとたけ平さんは「稽古会」の趣旨通り、寄席などでは掛けにくい大ネタのお稽古。

とくにたけ平さんの「竹の水仙」はまだ試演中のものであるとのこと。

一之輔さんの「初天神」はその点、「通常の」感じでしたが、凧揚げまで入る長講版。

あきらかに一之輔さん目当てとおぼしきお客さんも多く、堂々とした高座ぶり。

大声で客席を威嚇するのがそのまま笑いにつながるという、良い意味でドスの利いた芸ですね。

今回、特筆したいのが、八方師匠門下の月亭方正さん。

「阿弥陀池」は私、大阪でも一回聴いていましたが、今回は緩急の余裕もあり楽しい出来。殺人事件の作り話を真に受け、目を見開いて驚く主人公のリアクションと間合いが玄人落語にはちょっとない味でとても感心しました。

噺の内容とご本人のキャラクターにぴったり一致した佳き高座。

月亭Bコース(?)のなかでも今後、注目の演者。

トリの喜多八師匠は二つ目の長講、熱演(中入りまで二時間)をすぐさま察知して、軽々と「だくだく」をコンパクトに。まさに玄人という引きのワザでした。

稽古会、また来年も開催予定です。

そんなこんなでこのブログをご覧になってくださったみなさん。

今年一年もお世話になりました。

また来年もよろしくお願いいたします。

どうぞ良いお年を!

松本尚久 (放送作家)

投稿者 落語 : 22:03

2008年12月24日

立川流忘年会2008

さる12月10日水曜日『浜松町かもめ亭』の第24回公演が開催されました。

今回は「立川流忘年会」と銘打ち、昨年に続いて、立川流の皆さんによる年忘れ公演という内容でした。

番組を以下に記します。

『饅頭怖い』 立川春太

『お花半七』 立川談修

『二番煎じ』 立川生志

仲入り

『夢金』 立川談春

特別対談 談春&生志

くわしいレポートは「浜松町かもめ亭」公式サイトにUPされています。

この模様は新春、1月2日に文化放送のラジオ番組「初笑い 浜松町かもめ亭」で放送されます。

http://www.joqr.co.jp/new0812/

終演後はホール隣の会議室でまたまた打ち上げ。

今夜もお酒がすすんでしまいました。

「浜松町かもめ亭」、今月はもう一回あります。

大晦日の昼二時から、特別公演「正蔵・喬太郎二人会」を開催します。

http://www.joqr.co.jp/kamome/lineup.html

当日券もありますので、ぜひおいでください。

(出来ましたら事前にお問い合わせ下さい)

よろしくお願いいたします!

松本尚久 (浜松町かもめ亭)

投稿者 落語 : 10:49

2008年12月05日

冬の落語告知三題

早いもので師走。

わたくし、個人的には落語は秋~冬のものではないかと思っています。

どうしてでしょうか・・。

わたしは「寒さ」「雪」「冬の晴れ間」「燗の酒」みたいなものを落語から連想することが多いのです。

この感覚、どれだけ賛同者がいるかどうかは不明です。

みなさんはいかがでしょうか?

さて今回は落語に関係した告知を三つさせていただきます。

【告知その1 「サライ」】

現在、発売中の雑誌「サライ」(12/18号)で落語特集が組まれています。

私も執筆者の一人として参加をさせていただきました。

今回は「噺に学ぶ夫婦の情、親子の絆」と題しまして、「夫婦」「親子」をテーマにした落語を特集。

代表的な「厩火事」「芝浜」「干物箱」「子別れ」などについて、

あらすじと林家正楽師匠による切り絵を掲載。

さらに、名手、小満ん師匠と雲助師匠による芸談を載せています。

また、近世文化の研究者、田中優子さんの原稿や、オススメCDの情報など盛りだくさんです。http://blog.serai.jp/contents/saisingo/index.html

さらに!

今回のサライには付録として「サライ・オリジナル落語」CDが付いています。

CDには昭和の名人の落語三席が収録。内容は

五代目古今亭志ん生『鮑のし』

八代目桂文楽『厩火事』

八代目林家正蔵『火事息子』です。

さらにさらに!

黒門町、八代目桂文楽師匠の復刻手拭いもついています。

これだけの内容と付録で800円は安い!

みなさまぜひお読み下さい。

------------------------------

【告知その2 CD付きマガジン 「落語 昭和の名人」創刊!】

「サライ」誌面などでもすでに告知されていますが、新年1月に、小学館からCD付きマガジン「落語 昭和の名人」が創刊されます。

こちらにも原稿執筆で参加をしています。

これは昭和期に活躍した落語家の名演をCDとマガジンでご堪能いただこうという企画です。

1年間にわたり、全26巻のリリースを予定していまして、落語家は志ん生、文楽、金馬、圓生、馬生、小さん、正蔵など名人上手が登場予定。

第1巻は、おなじみの古今亭志ん朝です!

(しかも創刊号特別価格490円!)

このシリーズを聞けば、戦後落語の黄金時代の演者・演目がほぼ網羅出来ること請け合い。みなさんぜひお聴き下さい。

現在、定期購読受付中です。

公式 http://www.shogakukan.co.jp/rakugo2009/

--------------------------------------

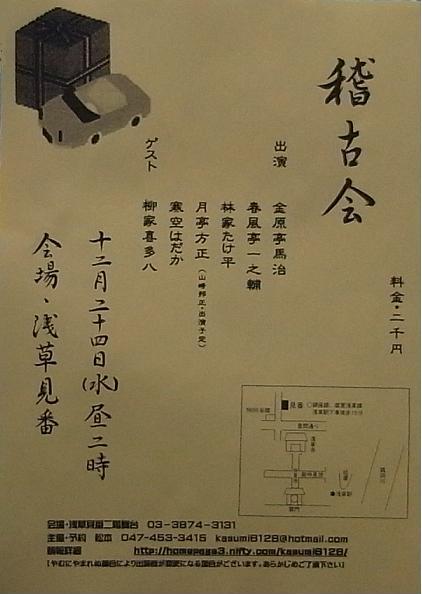

【告知その3 浅草で二つ目「稽古会」開催】

落語会のご案内です。

来たる12/24(水)昼2時より、浅草で二つ目さんによる「稽古会」を開催します。

■日時 12月24日(水) 午後2時開演

■場所 浅草見番二階舞台

■ 出演 金原亭馬治・春風亭一之輔・林家たけ平・月亭方正(山崎邦正・出演予定)・寒空はだか

ゲスト・柳家喜多八

□ 内容としましては二つ目の稽古会です。馬治さん、一之輔さん、たけ平さんがご出演。月亭方正(山崎邦正)さんは、上方の月亭八方師匠の素人弟子として関西ではすでに落語会に出演されています。今回、東京の二つ目にまじってのご出演です。突発的にテレビのお仕事が入った場合は休演しますが、現在は出演予定です。

またゲストとして真打・柳家喜多八師匠においでいただきます。

平日の昼間の会なのですが、皆様お誘い合わせのうえ、ぜひご来場下さい。

情報詳細 http://homepage3.nifty.com/kasumi6128/

-------------------------------------

以上落語告知三題、よろしくお願いいたします。

松本尚久(放送作家)

投稿者 落語 : 14:50