« 2008年03月 | メイン | 2008年05月 »

2008年04月29日

柳家喬太郎の最大公約数と最小公倍数 ~小さん師匠の言ってたバランス~

落語に限ったことじゃないけど、芸事はお客がいてこそのものだから、どういう風に受けるか?というスタンスは大切であります。

「自分の芸をしたいようにして、それが分かる客だけでいい」ってのが、いわば最小公倍数の芸。

「子供から大人まで、誰をも受けさせたい」ってのが最大公約数の芸ということになるかな。

厄介なことに、最小公倍数だけで行くと、密度はあるけれど、な~んとなく小さい芸になって、「芸の凄み」を感じなくなりますね。特に、落語の場合は笑いの要素が乏しくなり、近年の落語家さんの場合、どうも演劇臭くなる傾がありやす。

それじゃ、最大公約数が良いかってェと、こちらに走ると「誰でも笑わせられる」けれど、芸の個性、奥行きの乏しい芸になる。落語ファンとしては、良く作ってあるけれど、何度も聞く気にならない。現在の東京の落語界でいえば、最小公倍数の典型は立川談志家元と柳家小三治師匠、最大公約数の典型は春風亭小朝師匠だと私は思っております。そして、それぞれに典型の亜流が多数いらっしゃる訳です。

上方の桂三枝師匠・桂文珍師匠・笑福亭鶴瓶師匠は最大公約数で鍛えてきた芸だけども、その中に個性を強烈に打ち出している点が東京とはちと違います。同様に、桂米朝師匠も最小公倍数を、知性で広げてきた芸である点が東京とはやや形が違うかな。

ただ、どちらも「受けない」という状態を拒否しているイメージはありますね。

で、今回は東京の話。

かつて、人間国宝・五代目小さん師匠は「芸とお客の関係」について、お弟子さんに相反する二つの言葉を語っていたそうです。

①「女子供にまで落語を分からせようってのは、料簡がよくねえ。落語は高級なもんだ。通のもんだ。普通の奴には分からねェんだ」

②「○○、○○(どちらも小さん師のお弟子さん)みたいに、”この人でなきゃ”って客の多すぎる奴は客に殺されちまう。落語は寄席の普通の客に受けなきゃダメだ」

いわば、最大公約数と最小公倍数、どちらも否定した言葉なんだけど、このアンビバレンツの中に、落語家としての小さん師の頭の良さと、「小さん師の考える落語」の凄さと大きさを私は感じます。

どちらも否定している、ってことは、その「中間」もあるということ。

小さん師にも、「自分の芸を本当に分かる人を憂い手にしたい」という思いはありながら、同時に「本当の芸がわかる人は少ないけれど、落語が社会的に成り立って行くには、一般性が必要だ」という認識があったのではないでしょうかか。常に、最小公倍数と最大公約数のバランスが意識されていた、ってことになりますかね。

事実、小さん師のお弟子さんからこんな話を聞いたこともあります。

『幾代餅』で主人公の清蔵が「年が明けたらお神さんにしてくんなますか」と言った幾代花魁に、「そんな嘘をついて、搗き米屋の職人だと思って人を馬鹿にして!」と真剣に怒って食ってかかる演じ方をお弟子さんがされた。それを脇で聞いていた小さん師は終演後、「ちょっと話がある」とお弟子さんを呼んで、こういったという。

「お前がどういう料簡で清蔵にああ言わせてるかなんて、お客には分からねェよ」

三遊協会分裂騒動の一因となった三遊亭圓生師匠との真打論争も、実は「最小公倍数を相手にしたい圓生師匠」と、「最大・最小のバランスが必要と考える小さん師匠」の根本的な違いが影響していたのじゃありますまいか。

現在、落語ブームといわれる状況下、東京の落語会や寄席のお客さんは2種に大別されているように私には思えます。

それは、ある人数の落語家さんを追っかけ、その芸をマニアックに聞くお客さんと、初心者として寄席を訪れ、落語を気楽に楽しんでいる人の2種。そうした観客状況に対処して、東京の場合、落語協会(春風亭小朝師以外)と立川流の落語家さんは、マニアックに聞いてくれるお客を目標にした芸を演っている人が多いように思えます。

一方、芸術協会と圓楽党の落語家さんは初心で寄席や落語を楽しむお客さんを目標に芸を演っていると感じることが多いですね。結果、どちらもやや、芸の偏向する気味があるのはいうまでもありません(この違いによる問題点は別に書こっと)。

そんな東京の落語家さん方を拝見して、現在、一番、最大公約数と最小公倍数のバランスが取れていると、私には感じられるのが柳家喬太郎師匠です。

高座から拝聴する限り、喬太郎師ご本人は、どちらかというと、マニアック、オタク系の人物のように私には受け取れます。二人が最後に心中しちゃう『おせつ徳三郎』のような暗めの噺や、最後に錦木の死ぬ『三味線栗毛』ばかりでなく、『一日署長』の爆笑の中にも、オタク的な最小公倍数の陰翳を強く感じるのでありますね。

でも、喬太郎師には自分の芸とお客に対する優れた観察眼があり、最小公倍数の中に留まらないよう、バランスを取っている。そこが並のオタクとは違う点!

一つの噺の中で、マニアックなギャグを語り、自分に突っ込みながら、「これで良いですか?」とお道化て、マニアックの陰を打ち消してしまう辺り、並々ならぬ頭の良さを感じます。普通にオタクな落語家さんの場合、マクラなら自虐も出来るけれど、噺に入ると「お道化」に出入りするのは難しい。立川談志家元のように、テレから来る自虐ともちょいと違い、常に「芸の女神の天秤」が頭の中で動いている印象がありますね。

「どんなお客でも笑わせたい」ために、「どんなお客にも対応出来る芸を創る」という意識を喬太郎師からは常に感じます。

その頭の良さが、苔の生えたような圓朝物や、明治・大正期のナンセンスな新作をリフレッシュして、見事に観客を楽しませる力量に繋がっているのではあるまいか。

ただ、頭の良さが常に高座から感じられちゃう辺りは、全てを打ち消して茫洋としていた小さん師の芸容・落語家らしさに比べ、学生的生真面目さ・素人くささを感じてしまう所でもありますかね。

また現在、「喬太郎師は大変だなァ」とも私は思っています。

2月上席の池袋演芸場昼席で喬太郎師は主任を取られました。

この芝居は喬太郎人気を反映して(上席興行)連日立ち見の出る大盛況でしたけど、その中日を過ぎたくらいの頃、とあるベテランが、高座でこんなことを言ったのには驚いちゃいましたね。

「この芝居は、落語協会は新宿末広亭が本席で、池袋は端席なのよ。ところがね、端席の池袋のワリ(寄席の出演料)が、本席の新宿より多く出てるの!」

池袋演芸場は補助を入れて席数110そこそこ。その池袋が、一階席・桟敷、二階桟敷まで入れれば300は入るキャパシティの新宿末広亭より多く出たなんて、ちょっと信じがたいけど、それほど喬太郎師は寄席に客を呼んでいた 訳ですよ。

かくかように、喬太郎師は落語会の中心となって多数のマニアに追いかけられる「ビッグ・マイナー」として、また、寄席興行の観客動員をも担う「リトル・メジャー」として、落語協会の興行に欠かすべからざる存在になっています。

もちろん、喬太郎師自身には、どちらのスタンスでも「観客を満足させなきゃ・納得させなきゃ」という生真面目な責任感があるのでしょう。

でもそのためか、最近、少し疲れ気味にもみえるのですね。

ある意味、「このお客なら受けなくてもいい」という息抜きの高座に今の喬太郎師は乏しく、気の毒に見えます。ある先輩の落語家さんが「喬太郎の芸は文句なしに良いんだけど、あの体型が心配だ」と言われたほどで、「無事これ名馬」の喩えではないけれど、責任感を溜め込んでドンドン太って行くような様子は確かにちと心配。

浜松町かもめ亭のプロデューサー役を務める松本尚久君が「浅草の浅い所で気楽に演っている喬太郎師は良いですよ」と言ってました。

つまり、小さん師が寄席で『二人旅』や『饅頭怖い』をボソボソと喋ってた高座のように、自分の精神的バランスを保つには、そういう「受けない高座を、もっと喬太郎師に!」と思いながら、今日もまた、喬太郎師の出演する寄席や落語会につい出かけてしまうという自分に、忸怩たるものを感じている今の私なのであります。

妄言多謝 石井徹也(放送作家)

投稿者 落語 : 19:27

2008年04月28日

「浜松町かもめ亭 柳家の会」ご来場感謝!

第16回「浜松町かもめ亭 柳家の会」が2008年4月24日(木)、文化放送メディアプラスホールで開催されました。たくさんのご来場、有り難うございました!

今回は<柳家の会>と銘打ち、五代目小さん系のみなさんが集結。

番組は

柳亭市朗 『やかん』

柳家三三 『加賀の千代』

柳家小袁治 『夢の酒』

仲入り

トークコーナー:五代目小さんの思い出

柳家小袁治・柳亭市馬 司会:佐藤友美(東京かわら版編集長)

柳亭市馬 『らくだ』

というものでした。

中入りの後のトークコーナーでは来月、七回忌を迎える五代目・柳家小さん師匠を偲び、直弟子の小袁治さん、市馬さんによる思い出話が語られました。(司会は東京かわら版編集長、佐藤友美さん)

さらに、トリの市馬さんの一席は五代目小さん十八番の『らくだ』。

『らくだ』という噺は、ちょっと変わったお弔いを描いたものなのですが、笑いのうちに展開する落語式のお弔いを通じて、みごとに小さん師匠の追善にもなっていたと思います。先代小さん師匠の人柄を感じさせる、ほのぼのとした会になりました。

(会の詳しいレポートは近く「浜松町かもめ亭」公式サイトにUPされます)

◇打ち上げでの記念写真◇

前列右から佐藤友美さん(東京かわら版)、市馬さん、小袁治さん、市朗さん、三三さん、美きえさん(下座)。そのほかの面々・・。

次回もご来場、お待ちしています。

松本尚久 (浜松町かもめ亭)

投稿者 落語 : 10:07

2008年04月19日

落語と六歳児

うちの息子は2001年の生まれで現在、満6歳。そろそろ生落語のデビューをさせたいと思っていたのだが、どういうタイミングで初体験をさせるか?これがなかなか難しい。落語は言葉の芸能で「見た目」の面白さはほとんどないから、いきなり寄席に連れて行ってもたぶん飽きる。(ちなみに歌舞伎は一昨年、玉三郎「日高川」を見せてこれは人形ぶりだし川渡りのスペクタクルもあるし長さも丁度30分くらいだったので飽きずに見物して大喜びだった)

はじめは友達の落語家にどっかで一席やってもらうおうかとも思ったのだけど、落語に限らずライブってのは「不特定多数の人と一緒の空気で楽しむ」要素も大きいからそれもなあ・・・と思った。

で。思案した結果、息子が行っている保育所の年長クラスで落語会を開けばいいのではないか!とひらめきさっそく保育所の先生に提案。保育所側も大賛成で第一回保育所寄席の開催と相成った。

当日は、息子の行っている市立保育所に、近隣のもういっこの保育所の年長クラスの子供たちもやってきて、総勢35人くらいの子供たちが集合。

春風亭美由紀さんの俗曲(アンパンマンとか子供達の知っている曲をいろいろ織り込んでくれた)と金原亭馬治さんの落語「牛褒め」が口演された。

馬治さんの「牛褒め」は、子供達も大爆笑拍手喝采だったが、じつを言えば私自身にもちょっと驚きの一席だった。

正直に言えば「牛褒めってこんなに面白い噺だったのか」と認識を新たにしたのである。

かつて聞いた「牛褒め」のなかでは、傘寿を越えた桂文治の、翁であるがゆえの稚気あふれる高座が記憶に残っているが、その魅力は長老があえて前座噺を悠々と遊んでいる、その楽しさという意味合いが大きかった。

今回の馬治の「牛褒め」はそれともまた違っていた。

どんな寄席にもホール落語にもない、まさに白紙の観客=子供たちの反応によって、「牛褒め」もまた、その素顔を見せていたように思う。噺の素顔、それは子供の頃に、私の場合は祖父や母から聞かされた昔話や法螺話の感触である。

落語が面白くない場合、それは落語の内容がつまらないのではなく、演じられるシチュエーション(具体的には観客・環境)に原因があることが多いのではないだろうか。

澱んだ空間でなにをやろうと、落語はそう簡単に笑顔を見せてくれないのである。

子供の寄席で、落語のまだ見ぬ魅力を教えられたのはこちらのほうだったのである。

松本尚久 (放送作家)

投稿者 落語 : 22:44

2008年04月05日

明日の「浜美枝のいつかあなたと」をお聴き下さい!

告知しわすれてたんで取り急ぎなんですけど。

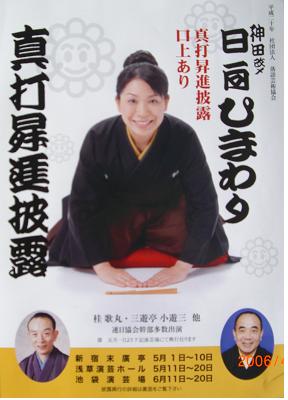

明日(4/6・日曜日)の文化放送「浜美枝のいつかあなたと」に講釈師の神田ひまわりさんが出演されます。

ひまわりさんは若手講釈師の超有望株で、これからの講談界で重要な存在になる人だと個人的に思っています。

どこがいいって口調の歯切れが良くて、テキストとの距離のとりかたがしっかりしていて(落語と違って講談は語り物だから、演者と内容の離れ方がとくに重要でこれは演技者とアナウンサーの違いでもあります。女流落語家とちがって講釈の女流が成功しやすい理由はここにありますがその話題はまたいずれ。彼女は語り位置の立て方がいつもすごく的確)それに何よりめんこい(ぶっちゃけこれも重要。。かわいいというよりなぜか東北弁でめんこいと言いたくなる顔出ちと雰囲気・・・ご本人は広島生まれなんだけど)。

そのひまわりさん。

来月(五月)に、日向ひまわりと名を改め真打昇進をされることが決まっています。

番組では講釈師になったきっかけとか、今回の改名のエピソード、それに講談のさわりなんかまで語ってくださいました。ぜひお聴き下さい!

-----------------------------------------------------------------------------

ひまわりさんの真打披露興業は五月一日から新宿末広亭、浅草演芸ホールなどで行われます。

披露興業日程

新宿末広亭 5/2(金)・5/5(月)・5/8(木)

浅草演芸ホール 5/11(日)・5/14(水)・5/17(土)・5/20(火)

池袋演芸場 5/13(金)・5/16(月)・5/19(木)

それから!

6月開催の「浜松町かもめ亭」は、ひまわりさんの真打披露記念会です。こちらもぜひおいで下さい。

■ 6月30日(月) 第18回 浜松町かもめ亭 日向ひまわり真打昇進披露会

出演 神田ひまわり改め 日向ひまわり(二席) 春風亭小柳枝 瀧川鯉昇

チケットは4月下旬発売予定です。

皆様のご来場お待ちしています。

-----------------------------------------------------------------------------

ひまわりさんの高座は言うことナシなんですけどね。

唯一の問題は彼女がいつの間にかひとづまになっていたという点です!!(全米が泣いた・・・)

松本尚久(放送作家)

投稿者 落語 : 17:23