« 2007年11月 | メイン | 2008年01月 »

2007年12月30日

年間ベストテン~今時の流行りでいやァ、三つ星かね~

2007年に聞いた噺のベストテン。ミシュランでいえば三ツ星の出来(笑)

年度前半は、落語を聞いた数自体が少ないので申し訳ない。後半中心。敬称略。

■公式的ベストテン

1.柳家喬太郎 『怪談牡丹燈籠:カランコロン~お札剥がし』 7/10 にぎわい座独演会

ダントツの1位。長い続き物を休憩を挟んで上下に分けて、分かりやすく聞かせた構成の妙。緩急自在の話芸で人情噺なのに面白い。山本志丈のキャラクターの面白さなど、登場人物演技も秀逸。惜しむらくは於露・新三郎が美男美女に見えない。

2.快楽亭ブラック 『英国密航』 10/19 浜松町かもめ亭

東京落語ならではの洒落っ気ではベストワン。小佐田定雄氏の台本も実に優れたものだが、本格なのに馬鹿馬鹿しく、実に楽しかった。巷に氾濫する芸術気取りの芝居噺とは訳が違う。原典・廣澤瓢右衛門師のエッセンスを見事に表現したのにも大感心。

3.柳家喬太郎 『怪談牡丹燈籠:お峰殺し』 12/8黒門亭夜席主任

8月のにぎわい座では体調不良からか、余り良い出来ではなかったけれど、この弐地は絶好調。美男美女より、お峰伴蔵のような「市井の凡人」を描いた方が似会う。お峰の嫉妬も過剰でなく、切ない。口演も見事だが、高座ぶりに「大看板」の貫禄が漂うのに驚いた。

4.林家正蔵 『芝浜』 12/18 上野鈴本演芸場夜席主任

ネタ卸し以来ではベストの出来で、誰にも引けを取らない『芝浜』になった。特に、神さんが可愛らしく、魚勝夫婦を通じて、「夫婦ってェのは、結局、釣り合いが大切なんだなァ」と感じさせられた点、近年聞いた複数演者の『芝浜』中のベスト。8/24に池袋演芸場昼席で演じた『鼓ケ瀧』も、これまでの『鼓ケ瀧』という噺の印象を帰るほどの出来栄えだった。

5.柳家小満ん 『宮戸川:お花半七』 8/24 池袋演芸場昼席

この噺をこれだけ軽妙洒脱に語れる人は今まで知らない。お花半七と老夫婦の対比も楽しいけれど、無理に笑わせず楽しませる腕の冴え!特に切れ場の見事さには唸った。

今年は4/19 浜松町かもめ亭の『あちたりこちたり』をはじめ、寄席でも『幽女買い』『目黒の秋刀魚』など、助演で他に類を見ない軽妙さを発揮、ベテラン健在をアピールした。

6.柳家三三 『五貫裁き』 8/22 池袋演芸場昼席主任

40代以下の東京の噺家さんとして、話術の面では傑出している。特にストーリーを聞かせて楽しませる噺が抜群に巧く、全体の作りドライでテンポが良く楽しい。この『五貫裁き』を聞くと、家元の『五貫裁き』はウェットで鬱陶しく映る。圓生師匠の『一文惜しみ』を含め、私の知るこの噺の演者としてはベスト。圓生師の噺が一番似会うみたいで、7/28に池袋演芸場で聞いた『不幸者』も、あんまり巧いので舌を巻いた。

7.柳家喬太郎 『にゅう』 7/25 ボクらの圓朝祭

喬太郎師匠ばかりで気が引けるけれど、こんな古臭い、黴の生えた噺を大爆笑編に仕立て上げた力量には感服せざるをえない。超与太郎的馬鹿者が、丸で東京湾に上陸したゴジラのように暴れまくり、嫌味な奴が自慢の庭をメチャクチャにぶち壊す辺りの快感とおかしさは、今まで聞いた落語で感じた事がない。さすがウルトラマンマニア、褒めおく!

8.三遊亭歌之介 『子は鎹』 12/26 池袋演芸場昼席主任

原作『自虐の詩』みたいな『子は鎹』で、泣いてしまった。熊さんはトラックの運ちゃんか 、工事場の作業員みたいだし、嫁さんも元は大衆食堂の店員みたい。でも、物凄く切ない家族噺になっている。亀ちゃんの台詞も定番型なのに、あの台詞のイヤラシさを全然感じない。クサいという人もいるだろうけれど、歌之介師匠の熱さがクサさを忘れさせる!

9.柳亭市馬 『二番煎じ』 11/25 池袋演芸場昼席主任(代バネ)

夜廻りの「火の用心、さっしゃりあしょう~」が余りにもカッコよく惚れちゃうそうな出来栄え。鈴本演芸場独演会の時より良かった。兎に角、声がいいから、「お祭りマンボ」の入る『片棒』とか、相撲甚句でサゲる『掛取り』も一寸真似手がない。11/27に池袋演芸場昼席で聞いた『七段目』も楽しかった。目白系本格芸なのに遊びが嬉しいってのが素晴らしい。

10.柳家小三治 『お茶汲み』 10/2 上野鈴本演芸場主任

このネタ、今まで誰が演じても面白いと思った事がない。小三治師のも面白いとは思わなかった。それがこの日は、廃業した上野のそば屋さんについてのシミジミとしたマクラとは裏腹に、何処か軽快な高座で、うらぶれた三流女郎屋での男と女の化かしあいが非常に面白かった。相変わらず長い口演だったけれど、草臥れなかったくらいであります。

■その他、二ツ星~二ツ星半レベルの高座

五街道雲助 『二番煎じ』 12/7 池袋演芸場夜席主任~独特の演出多数で古風)

柳亭市馬 『夢の酒』 9/26 池袋演芸場~小品の魅力十分。

柳家小三治 『転宅』 8/2 池袋演芸場昼席主任~なんと客席からのリクエスト。

三遊亭圓橘 『二番煎じ』 10/19 浜松町かもめ亭~滋味溢れる出来栄え。

春風亭一朝 『蛙茶番』8/30 池袋演芸場昼席~途中からの短縮版ながら実に江戸前

橘ノ圓 『酉の市』 11/10 池袋演芸場昼席~「酉の市解説情報落語」として妙味アリ。

林家錦平 『宿屋の仇討』 12/8 黒門亭夜席~音曲がダメだったが出来は見事。

柳家喜多八 『死神』8/25 池袋演芸場昼席代理主任~実に怖かった。

柳家三三 『王子の狐』 9/17 上野鈴本演芸場夜席~人を食った出来というべし。

橘家文左衛門 『夏泥』 10/9 上野鈴本演芸場夜席~嫌いな噺なのにおかしい!

古今亭菊志ん 『芝居の喧嘩』 11/27池袋演芸場昼席~切れ味が良かった。

古今亭志ん輔 『夕立勘五郎』 12/5 池袋演芸場夜席~馬鹿馬鹿しくて大好き。

三遊亭遊雀 『紺屋高尾』 12/19 池袋演芸場昼席主任~独得の演出で切ない。

■別格三ツ星

三遊亭圓丈 『文七元結』 11/4 圓朝座

スケジュールミスで、口演ではなく、台本朗読になっちゃったけど、その演出の面白さ、長兵衛と圓丈師匠の重なる人物像の楽しさ、大晦日に集約させた世界の心地よさからいったら、第1位の喬太郎師匠に匹敵する高座。色々な人の『文七元結』を聞いたけれど、これが一番好き。「圓生を継いで欲しい!」と真剣に思っちゃったくらい良かった。

長々と妄言多謝

石井徹也 (放送作家)

投稿者 落語 : 10:08

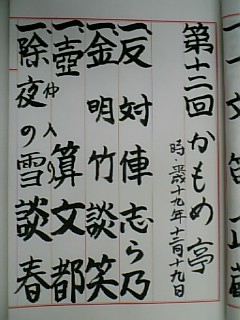

2007年12月21日

浜松町かもめ亭 立川流忘年会 満員御礼!!

本年最後となります第12回「浜松町かもめ亭」年忘れ公演が、12月19日(水)、文化放送・メディアプラスホールで開催されました。大勢のご来場、有り難うございました!

番組は次の通りです。

立川志ら乃 『反対俥』

立川談笑 『金明竹(東北弁版)』

立川文都 『壺算』

仲入り

立川談春 『除夜の雪』

今回は〈立川流忘年会〉と銘打ちまして、オール立川流のメンバーでお送りを致しました。

志らく門下で、師匠のDNAを最も継いでいる二つ目、志ら乃。

古典の改作で独自の世界をつくっている談笑。

談志門下にありながら上方落語を演じるマイルドな芸風の文都。

ご存じの売れっ子、談春。

バラエティに富んだ内容でお楽しみをいただけたのではないかと思います。

(詳しいレポートは、近日「浜松町かもめ亭」サイトにUPされます)

終演後は、隣の会議室で恒例の打ち上げ(忘年会)が催されました。

大晦日の古寺を舞台にした落語、「除夜の雪」で今年の「かもめ亭」を締めくくってくれた談春さん。立川流の層の厚さについて大いに語っています。

会場中を笑いに誘った談笑さん。来年1月に二枚目のCDが発売されます。

シックな雰囲気の文都さん(画面右手前)。奥が談笑さん。右手のオレンジのシャツが志ら乃さん。その右がレギュラー前座、立川こはる。

そのほか、大勢のお客様がおいで下さりました!!

さて。2008年の「浜松町かもめ亭」も魅力的なラインナップを予定しています。

◇1月公演 1月23日(水)〈一周年記念会〉◇

出演 柳家喬太郎 春風亭栄助 柳家小満ん 五街道弥助 立川こはる

◇2月公演 2月28日(木)◇

出演 古今亭菊之丞 三遊亭遊雀 橘家圓十郎 春風亭美由紀(俗曲) 立川春太

◇3月公演 3月21日(金)〈川柳川柳喜寿記念会〉◇

出演 川柳川柳 三遊亭圓丈 快楽亭ブラック

各公演、チケットぴあにて発売をいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

□お詫び□

今回の公演中、「会場が寒かった」「落語の途中に物音がした」というご指摘を複数頂きました。

ともに運営スタッフの不手際でございます。誠に申し訳ございませんでした。

今後、このようなことが無いよう細心の注意を払って運営をしていきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

浜松町かもめ亭 松本尚久

投稿者 落語 : 10:24

2007年12月01日

師走といえば『芝浜』と『文七元結』 ~その2 圓丈版落語『文七元結』~

『芝浜』と並び、師走の大ネタとして忘れられないのが『文七元結』である。

私は、『文七元結』『唐茄子屋政談』『火事息子』の三席を、「東京落語の三大市井人情落語」だと勝手に考えている。

順番をつけると『火事息子』が一番好きなんだけどね。あんまり長い噺じゃないのも良いし、第一に『火事息子』って題名がいい。因みに『芝浜』は「三大市井人情落語」というには、ちと新参者すぎて、まァ「準三大」というところだろうか。

『文七元結』に話を戻して、これも大好きな噺であることに変わりはない。

ただし、『芝浜』と違い、私の場合、聞けたのは大体がホール落語や独演会の類で、寄席で聞くことは滅多になかった。吾妻橋から後半だけ演じる方法もあるとはいえ、長兵衛が家に戻った件から全編通せば、1時間はかかる長い噺だからね。

寄席で私が全編通して聞いたことがあるのは、談志家元、金馬師匠くらいかなァ。

あとは、先代春風亭柳朝師匠が昔の池袋演芸場の主任で演じていたのを聞いたって知り合いがいる程度である。先代馬生師匠の『文七』は余り長くなかったけれど、テープで聞くと、志ん生師など25分くらいのテープもある。実演でもそんなに短いことはあったかなァ? 今年、山本進さんから「先代可楽師の『文七元結』を第四次落語研究会で聞いている」と伺った。先代可楽師はネタの短い師匠だったが、『文七元結』も23~4分だったとか。長い『文七』しか知らないので、短い『文七』には興味が沸く。

今年の秋冬版『文七元結』の初体験は、10月の県民ホール寄席で柳家喬太郎師匠が演じた高座だった。佐野槌の女将がシビアなのを含め(女将に良い科白もあんだけどね)、前半はさん喬師匠がベースだけど、吾妻橋から後は家元型がかなりプラスされているという印象。勿論、独自の細かい工夫も色々とあり、同日の番組にあった『うどん屋』や『くしゃみ講釈』もギャグに取り込み、泣かせ、笑わせた。近江屋の旦那が文七に説教している最中に携帯を鳴らした大馬鹿者がいたけれど、「定吉、電話かい?ちゃんと切っとかないとダメだよ」と軽く受け流して拍手大喝采!

家元的な長兵衛のキャラクター、文七の若さ、特にお久がメソメソし過ぎずにドラマティックなのに落語らしく、「かなり佳い物を聞かせて貰った」という印象だった。

しかし、なんたって驚いたのは三遊亭圓丈師匠の『文七元結』である。

しかも、それが口演ではなく朗読。11月11日の「圓朝座」で口演する予定だったのだが、昼間、横浜で独演会を入れてしまわれたため、浚う暇がなくて口演が出来ず、自作の『文七元結』台本を朗読するという破天荒な結果になった。

会の後で伺ったところ、昨年、国立演芸場でネタ卸しをされてから一度も演ってないそうである。圓丈師ご自身、「元々、長い噺の上に、自分で工夫した部分を足したから、どう詰めてもマクラから55~6分はかかる。だから、演るところがないんだよ」とボヤかれていた。しかし、自作の台本朗読であったがために、圓丈師が工夫された所がまったく抜けることなく聞けたのは、ある意味、観客として得をしたともいえる!

『文七元結』は元のストーリーが良く出来ているためか、そこに手をつけた演者はほとんど記憶になく、長兵衛のキャラクター、佐野槌の女将のキャラクター、文七のキャラクターに個性の違いや、個性を出そうとしている印象が強い。

しかし、圓丈師匠は果敢にもストーリーそのものに手を入れていた。

それは「文七とお久が夫婦になるのに、之までの演出やストーリーだと、ダレが演っても親のいいなりになったみたいな夫婦で、2人のラブストーリーが描かれていないのが不満だったから」だそうである。

圓丈師の演出は、噺全体を大晦日の夕景から除夜の鐘が鳴り終わるまでの出来事としている。長兵衛はまだ夕景前の達磨横丁を出て佐野槌に向かう。ちなみに佐野槌の女将から、「達磨の長兵衛」という、長兵衛の腕前を褒めた異名も紹介される。

そして、肝心要のお久・文七の恋物語は、それぞれ願い事のあった文七とお久が本所中の郷の南蔵院にある「しばられ地蔵」へお参りに行き、そこで出会って仄かな恋心を芽生えさせていた、という風に描かれる。

それらは全て、吾妻橋の上の文七の述懐で分かる。その述懐によると、大晦日、文七は「しばられ地蔵」でお久と会う約束をしていた。佐野槌へ身売りに行く前に、文七に最後の暇乞いをしようというお久の哀れな心根からの約束である。

しかし、大晦日の掛取りに出かけた小梅の水戸様で、文七は囲碁の相手を命じられ、約束に遅れそうになって気もそぞろになり、慌てて水戸様を飛び出す拍子に50両の金を忘れてしまった、という伏線にもなっている。なるほど、これだと文七が単に碁にかまけて、大事な掛取りの金を忘れる大間抜けにはならない! だから、「何をしても半人前、私なんぞ死んだ方が」と泣き崩れる文七が切ない。また、50両の金を長兵衛は文七の懐にねじこみ、叩きつけたりはしない。これもよき演出だと思う。

そのほか吾妻橋の上では、文七の身投げを止めようと2人がもみ合う際、文七が言う「髷を掴むのは反則です」、50両をやろうかどうか迷うと長兵衛に文七が言う「身投げの冷やかしは止めて下さい」、さらに長兵衛が「50両の金が要るなら芝の浜へ行け!革の財布に50両」などと、おっかしなクスグリも実に楽しい。

お久が長兵衛の娘だと文七が知るのは、最後の達磨横丁の場面になり、近江屋にみうけされたお久が・お召し縮緬に文金高島田の姿で駕籠から出てきてから。

その伏線で、吾妻橋の上で長兵衛は佐野槌の名前は出すが、娘の名前を言わない。この長兵衛の料簡れまた、江戸っ子らしくてカッコ良い。しかも、この展開がラストシーンで活き、「お久さんの言っていた、“ろくでもないヤクザものの親父”というのは親方のことだったんですか!?」という文七のセリフに、長兵衛が怒り出すという、抜群におかしいシーンを作り出している! この『文七元結』は落語である。

話が少し戻って、金があったと知った文七と近江屋の旦那が両国橋を渡り(吾妻橋は渡らない)本所へ入るのは深夜。

そこで近江屋の旦那が「さすが、大晦日だ」という。

このひと言で、道の両側の商店が掛取りを迎えるためつけた灯が、明るく街を照らしだす、江戸の大晦日の風景が眼前に浮かび上がった・・・・圓丈師には昔から独特のポエティックな良さがあるが、その魅力がサラッとひと言で表現され、無限の効果を挙げている。街が単に明るいのではなく、終幕のハッピーエンドを予期させる温かみが街を彩っている・・・三代目三木助師の笹の葉が触れ合う大晦日より、私は好きだ!

達磨横丁を訪れた近江屋は50両の金と、角樽、切り餅を長兵衛に手渡す。正月に相応しい餅の白さが感じられるのがいい! こういうのを「文学的」というのだろう。

しかし、近江屋には「手代までは色恋はご法度」の家訓があり、お久と付き合っていたと分かって文七に暇を出そうとする(「深い付き合いではない」と文七は弁解する)。

この家訓が「近江屋の若い頃の悲恋から生まれたものだ」という述懐が入るけれど、この述懐のみは今回の新演出で、やや蛇足かなと思う。分かりやすいけどね。

みんなが思案投げ首のところへ、浅草寺の除夜の鐘が鳴る。

その音を聞いた近江屋が「私も考えを少し曲げようかと思います。年改まって、少し早いが、約束通り今から文七は番頭。誰と付き合おうと構わない」と文七を許す。

このセリフの伏線として、近江屋の場面で旦那が文七に「来年になったら、上の2人の手代を抜いて番頭にしてやるといってあるだろう」と言ってあるのだが、何という、予定調和の素晴らしさだろうか。

屏風の陰に隠れていた長兵衛の神さんも登場してハッピーエンドになるが、ここで近江屋が「申し送れましたが、新年明けましておめでとうございます」というひと言も実に効果的! 「大晦日」の設定が、全ての憂さを吹き払い、目出度く終わる。

こんなに面白く、落語である『文七元結』を聞いたことがない。大圓朝の時代から、江戸っ子の侠気、憧れを描いW来た『文七』に、新たな血が通い始めた。

これから『文七元結』の新たな時代が始まる予感を感じずには要られない。

長々と妄言多謝

石井徹也 (放送作家)

◇ 三遊亭圓丈公式HP http://enjoo.com/rakugo/ ◇

投稿者 落語 : 00:03