« 2007年09月 | メイン | 2007年11月 »

2007年10月31日

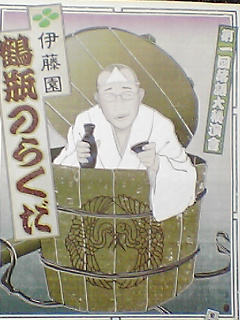

鶴瓶さんのお葬式。

いやー。鶴瓶さんはすごいなぁ。

そして支えたスタッフさんたちも凄いなぁ。

「第1回落語大秘演会」

笑福亭鶴瓶さんが、全国8都市、21公演に挑戦中です。

スゴイ。

まず、場所がスゴイ。

京都・南座。大阪・松竹座・そして東京は歌舞伎座。など。

そしてかけるネタもスゴイ。

鶴瓶さんの師匠・故六代目 笑福亭松鶴さんの十八番、「らくだ」。

あんな大きな会場で、たった一人。

いったいどんな「らくだ」になるんだろう・・・。

・・・・・・・・・スゴかったです・・・・・・・・・・。

「ここ何年かで落語を演り始めた私が、こんな大きな会場で喋らせてもらえることに感謝します。」

と私服で登場した鶴瓶さん。

「スタッフだって同じように最近落語に触れ始めたんですから、何も分かってません。

何も分からないスタッフが”らくだ”と聞いて、こんなもんを考えました。」

・・・回転する舞台。すると・・・。

ババーン!

そこには何と、鶴瓶さんの葬儀祭壇が!!!

大きな鶴瓶さんの遺影、そして数え切れないほどの菊の花。

そしてその前には、らくだに出てくる棺桶がわりの菜漬の樽(笑)。

そして始まる、鶴瓶さんの葬儀(笑)。

ひとしきり葬儀がとり行われ・・・「鶴瓶さんの最後の高座は”らくだ”でした・・・。」で、本編へ。

なんて見事なんだろう。ステキなアイディアだなぁ。

そして鶴瓶さんの”らくだ”。

落とした死骸のかわりに入れられた泥酔の願人坊主の一言、「冷やでいいからもう一杯」、のサゲ。

・・・・・では終わりませんでした。

また主人公らくだにスポットライトが当たるのです。

・・・・・・・・・・・またまた主人公への愛情を感じた高座でした。

聞き手が想像して成り立つ芸能。何て面白くて奥深いんだろう・・・しみじみ・・・な文化放送 吉田涙子でしたん☆

投稿者 落語 : 11:20

2007年10月26日

この30年で東京の落語界に定着したネタ ~『立切れ』は落語版『冬のソナタ』だ~

私には20代から30代にかけて年に300回の落語会や寄席を梯子する時代があった。それから結婚して10年以上、殆ど落語を聞かない時期があり、2~3年前から、また熱心に聞き始めた。

で、聞き始めみると、「東京の落語会や寄席で演じられる定番ネタが本当に変わったなぁ」という印象が強い。川柳川柳師匠の『ガーコン』みたいに、多少の変化を加えながら、ズーッと演じ続けているネタもあるけれどね。

遠い昔、20代から30代へかけて無茶苦茶に落語を聞いていた時代、ホール落語はともかく、寄席でやたらと聞いたネタは『権助魚』だった。

先々代小柳枝師匠の得意ネタから、立川談志家元の世代を経て、その次の世代へと伝わったネタだが、寄席に行くたびに、毎度毎度聞かされたように記憶しているほどだ。

特に昔の池袋演芸場で中堅の人たちがよく演っていた。15分前後でまとまり、当時としては誰が演っても受けるネタだから、演者も多かったのだろうけれど、何処か古色蒼然とした噺のせいか、最近は余り聞かないねェ。この夏は桂文生師匠で聞いたくらいかな。そう言えば、『反対俥』や『小金の大黒』も以前のようには聞かない。

『反対俥』は立川談志家元、橘家圓蔵師匠、古今亭志ん五師匠、故・四世桂三木助師匠をはじめ、若手真打などが盛んに演っていたのを思い出す。柳家権太楼師匠がNHKの新人落語コンクールで準優勝した時のネタの筈でもある。体力が要る噺だから、中年に差し掛かると出来なくなるらしいけど。

今も昔も変わらず、多くの人に演じられているのは『風呂敷』や『幇間腹』『宮戸川』辺りか。これまた15分で爆笑ネタになる。『風呂敷』は故・古今亭志ん朝師匠のおかみさんがいう「どこ行くの!」が印象に深い。

『幇間腹』は先代三遊亭圓遊師匠の軽妙な高座が印象深いけれど、鈴々舎馬桜師匠が立川談生時代、これまたNHKの新人落語コンクールで準優勝した頃から演者が増えた。準優勝ネタは流行るのかな?「夢で天皇陛下がカップヌードル食ってた」というのは馬桜師匠の創ったギャグだけど、今でも他の演者で聞く事がある。

一方の『宮戸川』は、古今亭圓菊師匠で、いやってほど聞いたが、春風亭小朝師匠が『お花半七』の題名で、真打昇進当時の十八番ネタにしてから、ニュアンスが「青春恋愛落語」へと変わった。小朝師匠の真打興行全体の千秋楽である東宝名人会の楽日も『お花半七』だった筈である。

一方、『壷算』『町内の若い衆』『代書屋』などは、30年前は聞いた記憶が極めて少ない。『壷算』は、先々代三升家小勝師匠の十八番だが、その後、先代小勝師匠が割りと地味に演じられていたくらいで、東京では演者が非常に少なかった。尤も、東京ではこの先代小勝師匠から現在の若手・中堅に伝わったのだという。

しかしその間、上方では桂米朝師匠から弟子の故・桂枝雀師匠へ伝わり、爆笑ネタとなっていた。その上方版の面白さを知って、現在の東京の若い演者間に“『壷算』を演ろう”という人が広がったのではあるまいか・・・

そのためか、現在演じられている『壷算』は、演出的にも米朝師・枝雀師の影響が明らかに感じられ、先々代小勝師の『壷算』とはややニュアンスが違う。

現在の中堅・ベテランでは、古今亭菊龍師匠・林家時蔵師匠たちがまず演じられ始めたらしいが、私が『壷算』を一番早く聞いたのは五街道雲助師匠が真打になった直後。そして更に、柳家権太楼師匠が演じて、一気にインパクトが強まった。

これは『代書屋』も似たような経路である。

米朝師匠が東宝名人会に来援されると、ハメモノも見台膝隠しも要らないので『壷算』『持参金』『稲荷俥』なと゜を演じられていたのを覚えている。『代書屋』は談志家元の口演を77年の9月に聞いたのが私の東京演者初だったが、これは後半の異国の方の件まであるから、かなり度胸がないと演じにくい。

一般的な『代書屋』を当時の若手で聞いたのは、それから数年後、これも雲助師が一番早かったが、それ以前に、柳家喜多八師匠が故・桂小南師匠から習って演じ始めていたという。尤も、小南師匠の『代書屋』は割と静かな演出の噺だったせいか、当時の喜多八師の所演は余り印象に強く残っていない。

現在の中堅・若手が演じる『代書屋』は、前記の雲助師から広まったそうだが、これもやがて、権太楼師匠によって、枝雀師のニュアンスが取り入れられ、インパクトが高まった。権太楼師匠はその以前にも芸術協会の小南師匠の売り物で、落語協会では演じ手のいなかった『ぜんざい公社』を売り物にした時期がある。『町内の若い衆』も権太楼師匠の得意ネタだから、寄席の爆笑ネタ一手引き受けみたいなもんである。

ちなみに、小朝師匠は笑いの多い上方ネタから、『鷺取り』(枝雀師匠)『色事根問から稽古屋』(故・桂文枝師匠)を二つ目時代を移し、得意ネタにしており、如何にも頭の良い印象を受けたものだ。また、『七段目』も、若手で演者が増えたのは小朝師匠の影響だろう。その他にも、志ん朝師匠の『酢豆腐』とか、談志家元の『芝居の喧嘩』『持参金』、柳家小三治師匠の『宗論』『猿後家』みたいに、1人の演者の名演によって、若手の演者が一時期、急に増えたネタもあるが。

さて、そうした「この30年くらいで、爆発的に演者の増えたネタ」の王様(内容的には女王様というべきかもしれない)と言えるのが、上方落語の名作『芸者の真実 線香の立切れ』だろう(一般的に言えば、『立切り』ね)。

私はたまたま、米朝師と文枝師の口演を先に聞いていたが、先代三笑亭可楽師匠と先代桂小文治師匠が亡くなってからというもの、東京で殆ど演者の居なかったこの噺を掘り出したのは入船亭扇橋師匠、という答えで正解だろう。

81年10月14日「三人ばなしの会」(扇橋師が小三治師、故・桂文朝師匠と開催していた伝説的なネタ卸しの会)でネタ卸しをされている。

その時の、まだ上方版に近かった演出の高座も聞いているが(但し、最後に弾かれるのは最初から可楽師匠型の『黒髪』で、上方版の『雪』ではなかった)、更に1~2年の間に、自分流に刈り込んでガラッと雰囲気を変え、寄席の主任でも演じられ始めた。

当時、映画評論家の寺脇研氏が池袋演芸場の主任で扇橋師の『線香の立切れ』に出会い、「素晴らしい!」と感激していたのを覚えている。因みに、『つる』や『団子坂奇談』『茄子娘』等も扇橋師が演じてから演者の増えたネタである。

閑話休題。

話を『線香の立切れ』に戻して、扇橋師が寄席でこの噺を演じるようになって以降、「東京でも出来るネタだ!」と分かったためか、当時の若手の腕自慢が争って、この噺を演じるようになった。数年の間に、入船亭扇遊師匠・林家源平師匠・小朝師・柳家さん喬師匠・林家正雀師匠・権太楼師といった面々が立て続けに演じ、86年に小三治師匠が演じるに至って、「東京の大ネタ」化したといえるのではあるまいか。

私が一番最近聞いたのは柳亭左龍師匠で、10月の上野鈴本演芸場の中席夜の主任だった。そのほか、現在の東京では多くの人が演じている筈である。下手すると上方より演者は多いかもしれない。

『線香の立切れ』がこれほど、東京で流行した理由。それは優れたストーリー構成もあるが、泣きの要素を強くして演ずれば演ずるほど「純愛悲恋人情噺」として観客に絶対的に受ける!(特に女性)という点にあると私は思っている。

最後に使われる音曲が『雪』か『黒髪』かなんて違いは関係ない(私はどうしても『雪』の持つ諦観のニュアンスが好きだが)。

『線香の立切れ』は、いわば、落語版『冬のソナタ』なのである。

本来、「線香が立切れました」というこの噺を見事に締めくくるサゲは、全落語の中でも屈指のドライなサゲなのだが(金を払わなきゃ芸者は三味線を弾かないってサゲなんだから)、そこまでに娘々した若い芸者の悲恋話をタップリ演じて、「泣かせ」を観客の心に行き渡らせておくと、本来のドライさが観客には感じられず、ひたすら可哀想になるのである。関西で女優・演出家・エッセイストとして活躍するわかぎえふ氏が若い頃、米朝師の『線香の立切れ』をウォークマンで聞いていて、通勤途中の電車の中で泣いてしまった、というご自分のエピソードを書かれていたが、そりゃね、恋愛に対して、ウブというか、夢のある人は男女問わず、泣くネタであり、展開ですよ。

まして、東京型流行の源・扇橋師が、滋味溢れて淡々と演じて風趣を出すタイプの噺家さんで、東京型はそういう演出が根本になって描かれている。

そこへさらに小三治師が「純愛」の砥石で磨きをかけたから、ドライとは無縁になって、落語から一席物の人情噺ちゃった。上方型は、まだ番頭の描き方や、朋輩の芸者の登場に東京とは違う色合いがありますからね。

この『線香の立切れ』の流行・定着こそ、時代と共にウェットの度合いを増し、だからこそ若い女性観客も増えている、今の東京落語の姿を顕著に現わしているものなのではあるまいか。商売になる噺なのだから流行するのが当然。私などはそう思うのだ。

そういう「女々しい噺」が好きか?と言われると、ちょっと違うんだけどもさ。

妄言多謝

石井徹也 (放送作家)

投稿者 落語 : 11:29

2007年10月24日

第十回「浜松町かもめ亭」、『英国密航』舞台裏。

第十回『浜松町かもめ亭』が10月19日(金)文化放送メディアプラスホールで開かれました。

当夜は、

『転失気』 立川らく里

『羽織の遊び』 三遊亭司

『まめた』 桂吉坊

『英国密航』 快楽亭ブラック

中入り

『二番煎じ』 三遊亭圓橘

という番組でお楽しみ頂きましたが、なかでもメインディッシュ(圓橘師匠の比喩を借りれば「ステーキ」)となったのが快楽亭ブラック師匠の一時間近い長講『英国密航』でありました。

もともと、40分ほどの大ネタですが、今回は特に「下座入り・完全版」と称し、芝居噺の形式で口演をいたしました。

以下、『英国密航』演出メモを記録として記します。

そもそも。『英国密航』は長寿の浪曲師で、その晩年に脚光をあびた広沢瓢右衛門の持ちネタで、伊藤俊介(伊藤博文)以下、幕末の志士たちが禁制を破り、英国密航を果たすという物語。浪花節としても珍しいスケールの大きさと、英語混じりの道中付けが面白い異色作です。それを現・国本武春が継承、さらにブラック師匠が落語化したという経緯があります。(落語台本執筆は小佐田定雄氏)

現在の武春師の口演を聴いても(タイミングの良いことに10月22日の午後、NHK総合で放送されました)大詰めの盛り上がりは「横浜港~遠州灘~上海~大西洋~ドーバー海峡~ロンドン」へと至る「道中付け」にあり、キロセッキ号がロンドンに到着したところで「まずこれまで」と幕を切ります。

小佐田本のすぐれた点は、落語には置き換えにくい(音楽性の高い)「道中付け」をオミットし、代わりに「テムズ川河畔の場」を増補。白浪五人男の「稲瀬川勢揃い」そのままに名乗りのツラネを大詰めに持ってきたところにあります。

この「横浜港出港」から「テムズ川河畔の場」までを下座入りで口演したらさぞ面白いだろうという案が私にあり、今回、ブラック師匠との二度の打ち合わせ(または飲み会)を経て、上演にいたりました。(平成12年、芸術祭参加公演でも下座入りで上演をしていますが、今回はまた違った形です)

下座入り部分について記します。

ガール夫妻の導きで横浜港のキロセッキ号に乗り込んだ五人男。

地の文で「別れの銅鑼が鳴り」で銅鑼の音を打ち、「静かに横浜埠頭を離れます」で、波音をぶつけ、そのまま「千鳥」の相方。この部分、平成12年版では洋楽(曲名失念)を三味線演奏して下座にしたと記録にあります。

「千鳥」と波音をどこでおさめるかについては、ブラック師匠の希望で稽古ではあえて決めず、本番で見計らうことに。「船のシルエットが小さくなります・・・」まででは短すぎるので、今回は物語の後、五人男がどんな運命をたどったかの地の文までそのまま入れました。この部分、台本を多少増補して、「船上の五人男の会話」や「船員の会話」にかぶせ、なにかのギャグ(きっかけ)でおさめるという方法もありかと思います。

続いて、テムズ川河畔の場。五人男がロンドンブリッジの上にたったところを「スコットランドヤードが取り囲んだ」で三ツ太鼓。

「フリーズ!」

「こりゃ、わいらをなんとするのだ?」

「ホワット、ユア、ネーム?」

の台詞で白浪五人男と全く同様、「雁と燕」の相方になり、当り鉦も使用。

五人男の見得にツケ入り。

全員の「ならば手柄に捕らえてみよ」で、再び三つ太鼓を打ち、ツケで立ち回り模様。仕草ひとしきりあってツケを打ち上げキマり、拍子木をチョンチョン、ブラック師匠はふたたび地に戻り「英国密航まずこれまで」という幕切れにしました。

最後の捕り物も、一応の稽古はしたのですが、ブラック師匠の「立ち回りはツケ主導であげてくれ」という要望で、その長さは本番での見計らいということになりました。(ツケは桂吉坊さん、よくやってくれました)

私の感想としては、三つ太鼓に続いての立ち回りはもうちょっとだけ長くてもよく、最後は見得できまったところに拍子木を大きく入れ、タップリとした感じで地に戻るというイメージでも良かったかとも思います。(今回は私が拍子木を入れましたが、ブラック師匠がすぐ地に戻ったため、会話とかぶっています)

しかし、大の芝居好きながら、噺家が「マジで芝居する」ことにテレてしまう(だから、あえて稽古で段取りを決めすぎずに見計らいでブッツケることを選択する)ブラック師匠のセンスは面白く、だからこそ、大仕掛けながらスピーディーで軽やかな『英国密航』になったのではないかと思います。

また三味線の笹木美きえ師匠、鳴り物の立川こはるさん、らく里さん、吉坊さんには大変お世話になりました。この場を借りて御礼申し上げます。

「完全版」とは銘打ったものの、まだまだ改訂がされる余地はあり、それでこそ芸能は面白い!

今回の口演は、近日「落語の蔵」サイトで配信予定です。どうぞご期待ください。

松本尚久(放送作家)

◇第十回「浜松町かもめ亭」全体のレポートはこちらをどうぞ◇

写真1 ブラック師匠・吉坊さん・松本尚久(その間)・石井徹也(放送作家・二列目)の勢揃い。ひとりだけ無垢な雰囲気の吉坊タン・・・。若いねぇ。

投稿者 落語 : 00:36

2007年10月19日

高校生VS噺家IN池袋 ~下手も上手もなかりけり 行く先々の水に沿わねば~

池袋演芸場9月26日昼の部。開演前に入ったら、既に高校生が数人、客席に座っている。それからも、男女入り混じって数人ずつパラパラと入場してくる。

修学旅行のコースで、寄席に50人くらい、一箇所にまとまって座らされているのをみると、「いきなり、何の解説もなく高校生に寄席かい。気の毒だなァ」とつい思ってしまうが、本日はでんでバラバラに座っているし、明らかに東京、せいぜいが東京近郊の高校生である。最終的に20人くらいになったかな。後から引率らしい先生も一人、入ってきて、捨て耳で開演前に高校生が話してるのを聞くと、“課外授業”の一環らしい。制服もシャツ、ブラウスにテロッとネクタイをしていたりいなかつたりで、ファッションは完全にイマドキの渋谷原宿ウロウロ組。

客席の入りが50~60人ってところだったから、全体の3~4割が高校生という事になる。いわば「観客席の最大派閥」である。

そこで、出演者がどう出て、どういう反応を高校生がするか、それが本日の寄席見物の第一目的となった。ちょいと邪道だけれど、ホール落語や独演会と違って、こういう客席ウォッチングの楽しみもあるし、演者のセンスも、実はこの方がよく分かる。「初心者だ」「高校生だ」とバカにして『子褒め』や『寿限無』みたいな噺や漫談ばっかり続くと困るな、と思った。 「子供扱い」されると、子供は反撥するもの。背伸びしたい年頃なんだから。

で、いよいよ昼の部スタート。前座さんに続いて春風亭朝也さんが『湯屋番』の序盤を刈り込んでサゲまで演じた。独特の甲高い調子で、若旦那のいわゆる「1人キ○ガイ」ぶりが面白~い。高校生も、バカ受けはしてないが反応は悪くない。幸先がヨロシイ。

続く春風亭柳朝師匠は『荒茶の湯』で、歴史の話から入ったのはちょいと硬かったけれど、故・鬘枝雀師匠風のおかしな表情とサラサラした語り口で、加藤清正と福島正則の大野暮天ぶりを派手に演じて高校生も大笑い。年齢的にも近い強みである。

橘家圓太郎師匠は、いわば本日始めて高校生の前に登場するオッサンだが、そこは小朝師匠譲り!マクラで全国共通の盛り上げを作るのは得意だから、寄席初心者には向いている。そのまま噺に入り『勘定板』をサゲまで。先代柳朝師匠型の「タマを弾いて使って下さい」の演出ゆえ、バカ受けはしていたけれど、女子高生から「下ネタじゃん」という、いささか「子供だと思って、バカにすんじゃねえよ」というニュアンスの呟きが聞こえた。これには「エッ、分かってんじゃん」という納得感アリ。

ここでマギー隆司先生の手品。やや、高校生に気を使ったような喋りながら、釣竿使って客席と交流のある手品だから、リアクションはまずまず安定。私の大好きな伊藤夢葉先生なんかにも言えるけど、寄席の手品は喋りも大切だねェ。

ここから代演が2本続く。まず春風亭勢朝師匠の代演は入船亭扇好師匠。端正な高座のタイプだから、「どうかな?」とやや心配。出し物は『そば清』。一番受けたのは、誇張された蕎麦を食べる仕科。なるほど、仕方噺できたか!半面、噺全体への高校生のリアクションはイマイチ。最後の50枚を、本性を現わした清兵衛さんが猛スピードで食べる辺り、前半の蕎麦の食べ方との「変化」が視覚的に殆どないのと、信州の山の中で大蛇に出会い、間違えて「人間だけを溶かす草」を清兵衛さんが手に入れる、というストーリー展開の説明がちと足りなかったのが原因みたい。特に山の中の「受けない件」を急ぐのは分かるけど、分からなくなるとついて行けなくなるもんね。

次は入船亭扇遊師匠の代演で林家正雀師匠が登場。怪談噺が売り物の正雀師匠、どういうネタで来るかと思ったら『大師の杵』(内容的にいうと『大師の笛』だけど)。三遊亭圓楽師匠が「恋愛に一番興味のある10代のお客にはこれが一番」と、学校寄席で演じまくったというネタだが、正雀師匠は地噺だからって訳じゃなかろうが、噺が些か上滑りしてアタフタ気味。肝腎の娘が弘法大師の寝所に忍んで行くHっぽい件が『宮戸川』みたいに色っぽくならなかったのは惜しい。とはいえ、そのアタフタした感じがテンポになって幸いしたのか、まずは高校生をダレさせずにまとめてお仲入り。

仲入りの間、女子高校生たちが「紙切りとか見たかったよねェ」と言ってたのも印象的でありましたね。こういう「寄席に関する知識」が高校生の口から出る辺り、前日25日から再放送してた『タイガー&ドラゴン』の影響なんかもあるのかな。

仲入り後の食いつきは五明楼玉の輔師匠。木久扇・木久蔵同時襲名の話題から、「落語界も二代目ばっかりです。馬生師匠・志ん朝師匠みたいな凄い兄弟から、共倒れの○○・○○兄弟とか」と、「ヒヒヒ」感覚のマクラでタップリ笑わせてから『マキシム・ド・呑兵衛』へ。今時の高校生なら、カラオケから居酒屋(またはその逆)なんて、当たり前のコンパコースだもんね。玉の輔師、オリジナルの三遊亭白鳥師匠ほどとは言わないけれど、サラサラと運び、噺の展開のおかしさで笑わせる笑わせる。正直、『マキシム・ド・呑兵衛』をよく演ってる鈴々舎馬桜師匠のより軽くてマンガっぽくてオモチロイ!年齢相応というのか、最初に出てくる孫娘にしても、お祖母さんにしても、「無理して若い感覚の噺をしてる」という違和感が全くないから高校生も大受け。

ヒザ前の登場は柳亭市馬師匠。直ぐに『夢の酒』を演り始めたから、「大丈夫?」と思った。あんまり市馬師の柄じゃないネタだと思ったし、「粋な小品」というのは落語初心者には分かりにくい。ところがこれが「恐れ入りました」という出来。若旦那と夢の女の色模様を「緋縮緬の長襦袢一つになって、蒲団にスーッと」とタップリと語り、その合間に若い嫁さんの嫉妬をうまく誇張して挟んだ!この嫁さんの嫉妬の程合いが実に結構。泣き叫んだり、やたら怖い顔して嫉妬すれば、それはそれで受けるだろうけれど、噺の後半の展開を踏まえて節度を心得た誇張の仕方で、実に見事に高校生を惹き付けたのには大感心でありますよ。そりゃ、「恋愛に興味があり、カレ・カノジョのいる世代」なら「嫉妬」の実感もある。市馬師の対観客センス大発揮で、出来は本日一番!

ヒザは「ホームラン」の2人。最初は「ボクたちなんか見た事ないでしょ」と謙遜してたし、高校生も「誰これ?」って雰囲気だったが、「話変わりますよ」でコロコロ展開するギャグに客席は爆笑に継ぐ爆笑!「寄席の漫才」の実力発揮で受け方は本日一番。ついには「こんな面白い人いるんだ!」という声が「下ネタじゃん」の女子高校生から上がった!これは寄席ファンとして嬉うございましたね。

主任は春風亭正朝師匠。出し物は『ちりとてちん』。

このネタは「今日は誰か演るだろうな」と思っておりました。最近の寄席でもよく聞くネタだけれど、そりゃね。な~んたって分かりやすいし、マクラを長めに振っても、20分ちょっとで出来る噺だもん。

でも、分かりやすい噺だからこそ、実は上手下手が大きいのでありますね。

私の聞いた中では、故・桂文朝師匠の『ちりとてちん』が、後半に出てくる無愛想な男の魅力が抜群で最高! 次は柳家権太楼師匠のかな。

とはいえ、正朝師匠も二つ目時代から得意にしていて出来は結構なもの。全体の作りが軽いのが、如何にも寄席の芸らしくて好き。でもって、前半のやたらとお世辞の良い男の「歯の浮くような世辞」が嫌らしくないのが『正朝ちりとてちん』の特徴。それでいながら、ご隠居にちょっと醒めた皮肉なおかしさがある辺りはマニア向けなんだけど、だからといって、そのマニア向けの味わいが悪く重くならないのがヨロシイ。先代小さん師匠が言われたという「この隠居はな、無愛想な男の方が本当は好きなんだぞ」という芸談にも合いますネ。後半の腐った豆腐を食べる件が受けるのは当たり前ながら、前半のお世辞沢山から、高校生も含めて着実に客席を楽しませ、段々におかしさを盛り上げて行ったのは立派なものであります。

かくして三々五々、帰って行く表情をみると、高校生の大半が本日の寄席に満足して帰った様子。出演者全員、善戦健闘、しかもセンスも宜しかったのは嬉しい限り!

高校生の諸君、またいつか、今度は自分の意思で、誰かを連れて来てね!

妄言多謝

石井徹也 (放送作家)

投稿者 落語 : 14:44

2007年10月16日

落語と関係あるような、ないような・・・。

長らく書かずですみません、な文化放送 吉田涙子です(^^)。

落語の話・・・といえるかどうか・・・。

いや、これは明らかに落語の話だよな・・・。

そんな綱渡りなネタを。

先月、ラオスを一人旅して参りました(詳しくはWeekly Ruikoに駄文展開中☆)。

ラオスの首都はビエンチャンという町なのですが。

様々なお寺があって、仏像が沢山あって。仏像好きな私にはたまらない土地だったのです。

しかし私は落語好きでもあるわけで。

”ここはラオスだもんなー。いくら何でも落語を求めちゃいかんでしょーよー。”と自分を戒める私。

そんな思いは杞憂でございました。

サイコーなブツを発見!!

ビビりました。

なんじゃこりゃぁー!!と。

松田優作ばりな。満面の笑みな私。

これ、見てくだされ。Tシャツ。↓↓↓

・・・・・・・・・・・・・・がびーん。ここ、ラオスだよ。日本じゃないんだよ!

すごい、すごすぎる。

即購入!のつもりでいたのです。

・・・・・・・・・・いや、待てよ??

今この瞬間、「志ん生!」の文字を着たラオスの人が地球のどこかに存在する。

このほうが素晴らしい。

・・・・・・・・・・今もラオスにいらっしゃるはずです、このTシャツ。

むふふふふふ☆

投稿者 落語 : 18:17

2007年10月08日

寄席の色物に、本当の名人芸あり!

最近は、寄席にあまり馴染みの無かった新しいお客さんが増えたせいか、曲芸や音曲などの色物に感心したり、驚いたりする姿をよく見かける。

寄席というのがヴァラエティの場所だって意味では真に嬉しいリアクションである!

だいたい、落語は同じ噺家さんでもネタによって変化がつくけれども、色物さんのネタは数が少ないから大変だ。しかも、噺家さんと違い、「最初は前座レベルの芸でいい」という訳には行かず、さらに「落語の合間の息抜き」って良さが何処かにないと寄席の色物としては重くなる。で、そういう芸が成熟すると、“中毒するような面白さのある名人芸になる”のが寄席の色物さんの最大の魅力なんだよね。

私が寄席に通いだしてから30年程の間で、個人的な“色物さんダントツ第1位”は紙切りの現・林家正楽師匠。寄席色物界の至宝と呼びたいくらい好きなんである。

ナニが魅力って、正楽師は注文を断らない。先代・正楽師匠は「藤娘」「土俵入り」など決まりきったレパートリー以外は殆ど切ってくれなかったけれど、正楽師は前々名の一楽時代から、新しい話題を取り入れ、お客の注文に必ず挑戦してくれていた。この精神が、二楽師匠たち後輩にも引き継がれているのは嬉しい。

その代わり、難題だと切るのに時間もかかりますよォ。昔の池袋演芸場なんて、私も含めて“寄席変態”みたいな客ばかりだったから、とんでもない注文が出る。私が実際に見た高座では、一楽時代に最高で10分くらいかけて切った事がある。その注文は「鉄腕アトムとオバケのQ太郎が並んで飛んでるとこ」ってんだから、これを見事に切った正楽師は凄い。「ドラエモンの顔」は早くから師の十八番で、子供のお客に大受けだったけれど、矢張り一楽時代、池袋に正楽師が注文に応えてドラエモンを切り始めたら、いきなりお囃子さんが「あったまテカテカ」と『ドラエモン』のテーマを弾きだした。一瞬、切っていた師の手が止まり、ビックリして囃子場を見たのを今も記憶している。寄席のお囃子さんがお客の注文にちなんだ曲を弾くようになり、寄席の楽しさを更に増したのも、正楽師あっての事なんである。

最近は注文されないけど、先代小さん師匠や林家彦六(先代正蔵)師匠の顔を正面から切った作品も絶品!私は20年以上前、池袋で注文をして切って戴いた彦六師匠の顔を、今も『正蔵一代』の本に挟んで、宝物のように保管しておりまする。

第2位は漫才のあした順子・ひろし先生。私が寄席に通いだした頃、既に面白い漫才だったし、面白さは今も変わっていない。当時は今ほど売れてなかったから、割と浅い出番が多く、普通のお客さんもテレビとは殆ど無縁だった2人を知らないから迎え手も少なかった。けれど、客席爆笑のうちに高座が終わっての送り手は図抜けて多かった辺り、「聞けば分かる」名手だった。

御2人の漫才は短いネタが千変万化しながら繋がって15分の高座になる。順子先生がパッとネタを振ると、ひろし先生が見事に受ける。どのネタからどのネタに飛ぶかの妙味が、その日のお楽しみ。だから毎日聞いても全然飽きさせない。一定の流れのストーリーは聞いてて飽きちゃうのである。

「ヨット鉛筆」「手頃な店だな」「小銭をよ」「宝塚出身なの。雲組」など、黒門町の文楽師匠に匹敵する順子・ひろし先生のフレーズの多さ。寄席の漫才はこうでなくちゃね。最近、大瀬ゆめじ・うたじさんやWモアモアさんの 漫才が「如何にも寄席の漫才」らしくなってきたのは嬉しい。

第3位は個人的な好みだけれど、手品のアダチ龍一先生。特に龍一先生のチャイナリングは毎日見ても私は飽きないくらい好き!「外れる訳のない物が外れる。この瞬間が手品なんです」という温顔の口上には惚れたね!

特に、昔の池袋などで子供のお客がいると畳敷きの客席まで降りて、子供の目の前でチャイナリングを外す。ビックリして子供の目が真ん丸になる。この瞬間が寄席だった。

その他にも、亡くなった春風亭枝雀師匠の音曲や千加松人形・お鯉コンビの女道楽、全く口をきかない東富士夫先生の曲芸や海老一染之助・染太郎の笑わせる曲芸、現在も健在の林家ペーさんの漫談、昭和のいる・こいるさんの漫才など、私の年齢でも心に残る「寄席の色物名人芸」は少なくない。良い色物さんってのは、寄席の流れをスムースにしてくれる、大切な存在なのであります。

石井徹也 (放送作家)

投稿者 落語 : 14:23