« 2007年08月 | メイン | 2007年10月 »

2007年09月25日

寄席の帝王 ~ また聞いた、あの噺この噺が御景物 ~

今の東京の寄席で“本当の主力である噺家さん”というのは誰だろう?

私が思うに、柳家権太楼師匠、柳家さん喬師匠、五街道雲助師匠、春風亭一朝師匠、三遊亭金馬師匠、春風亭小柳枝師匠、瀧川鯉昇師匠といったところかな。

その理由として挙げられるのは・・・

◆よく寄席に出ている。

◆漫談が非常に少ない。

◆ネタが豊富。しかも助演で軽妙、主任でタップリと使い分けが出来る。

◆人情噺系列より落語が得意。

◆ヒザ前が出来て、仲入りが出来るといった具合に、浅い出番でも深い出番でも観客をダレさせない。

◆年間の高座数が多いから、豊富な持ちネタの中でも練り上げられた噺が多い。

◆主任の時以外では、自分の芸に酔ったようなネタ(『水屋の富』とか『もう半分』ね)を演らない“寄席の節度”を心得ている。

◆実年齢は若くないけど、ジジむさくはない(鯉昇師はちょっと違うかな。失礼<m(__)m>)・・etc.

川柳川柳師匠とか古今亭寿輔師匠の場合は、寄席にはやたらと出ていらっしやるけれど、先の7人の師匠ほどにはネタ数が多くはないから、ちょっと別枠である。

たとえば、柳家権太楼師。無闇やたらと寄席に出ている。キワキワした下町落語で、師が登場すると、そこまで鎮静していた客席でも、まず活気づく。決して、出番によって手を抜いたりしない。もちろん、権太楼師も、主任なら大ネタが沢山あるし、ちゃんとお目当てのお客さんを持っているけど、助演でも大多数を相手に出来る芸である。ヒザ前で短く演って、主任までの盛り上げを作るなんでのには最適。

「な~んか今日は、高座が盛り上がらないなァ」と客席でダレてる時でも、権太楼師が現れて、湯川秀樹さんの出てくる『代書屋』や、『町内の若い衆』『黄金の大黒』『壷算』『ぜんざい公社』(最近は聞いてないけど)なんて噺でワンワン受けさせて、主任に立ち向かう気力を観客に与えてくれるのであります。寄席なんだからね、巧くても鎮静させる芸質の人は、主任以外だとキツいのよ。

仲入りだと『ちりとてちん』とかいいねェ。『芝居の喧嘩』なんかも談志家元のより、威勢の軽さが好きである。その意味では、若~い頃に時たま寄席で演ってらした『新撰組始末記』(甲陽鎮撫隊で甲府城奪取に向かう新撰組をおちょくったバッカバッカしい噺)なんかも、今の師でちょいと聞きたくなる時がありマス。

何というか、上気の7人の中でも、権太楼師や一朝師はストーリーのある噺を演じていても、ストーリーを演じるテクニックよりも(もちろん、巧いんですよ)、持ち味の楽しさを先に立てた高座に仕上げる点では、川柳師や寿輔師に近いのだね。尤も、さん喬師のように、仲入りで『幾代餅』『天狗裁き』『抜け雀』なんて主任ネタを20分ダイジェスト版で聞かせちゃうってのも、熟練の技でありますけどね。

実際に、噺家さんに聞くと、1人の噺家さんが生涯に稽古する噺の数は、落語熱心な人で300前後だと思う。でね、沢山ある持ちネタの中で生涯に100回以上演じる噺が何席あるか?というのが結構大切なのではないかと、最近の私は思っております。100回以上演じるには「ファン以外の一般のお客、つまり幅広い世代の観客を相手に商売になる」「その人ならではのものが出ている」等の要素が必要になってくる。

そういう噺を回数演じてきた結果が、「観客として信頼出来る高座の奥行き」になるんじゃあるまいか。噺がドラマティックだから高座に奥行きが出る訳じゃないモン。

で、100回以上演じるのには、毎日高座があって、ネタでも時間でも観客でも、毎日違った状況対応を迫られる寄席が大切になる。「本当は主任向きの長さの噺だけど、今日のお客さんなら、ここの20分でも出来るかな。ならば、どう演ればいいかな?」と考えるのが“プロの落語”を育てると思うのですよ。

名前を挙げてなんですが、笑福亭鶴瓶師匠や、立川流&圓楽党の“定席を知らずに育った噺家さんたち”に私が余り興味を持てないのは、この点にあります。

そりゃもちろん、たった一回しか御当人も演ってない。または観客としても聞いてないけど、あの噺は良かった」ってネタもありますよ。入船亭扇橋師匠の『西行』なんて歌人・西行と俳人・扇橋師がピッタリでよかったけど、約30年前に「三人ばなし」の会で一度聞いたきり。御当人も殆ど演られてないんじゃないかな。林家正蔵師匠の『鴻池の犬』も桂枝雀師匠譲りで涙留まらざる出来だったけど、最近は全然聞かない。春風亭小朝師匠の『堪忍袋』も聞かないなァ。でもまあ、それぞれの噺に行き着くまでの噺家としての修業が、そこにはあった筈です。

一方、更に具体例で申し訳ないけれど、以前、『落語研鑽会』で鶴瓶師が『鴻池の犬』を演られるのを聞いて、「構成や演技は巧いのに、何か素人臭い」と感じてしまったのですね。でも、『高木先生』を聞いた時には、そんなカザはせ~へん。見事に練り上げられたプロの芸でありました。

“笑福亭鶴瓶”という芸人さんは誠に優れた“笑いのプロ”だし、それは新作の中に息づいているけれど、最近高座に駆け出した噺は、促成栽培の印象で「25年間、落語を演じてなかった空白ってのは、こういう事かいな」と思っちゃう。

『らくだ』でも『立ち切り』でも、ネタを告知して、落語ファン、鶴瓶ファンの前だで、時間の制限等も考えずに、いくら演じられても、「師匠、死ぬまで何回出来ますの?」と聞きたくなるのです。

こういうのって、「ヒネクレモノの屁理屈」というのでしょうか。

妄言多謝

石井徹也 (放送作家)

投稿者 落語 : 22:35

2007年09月24日

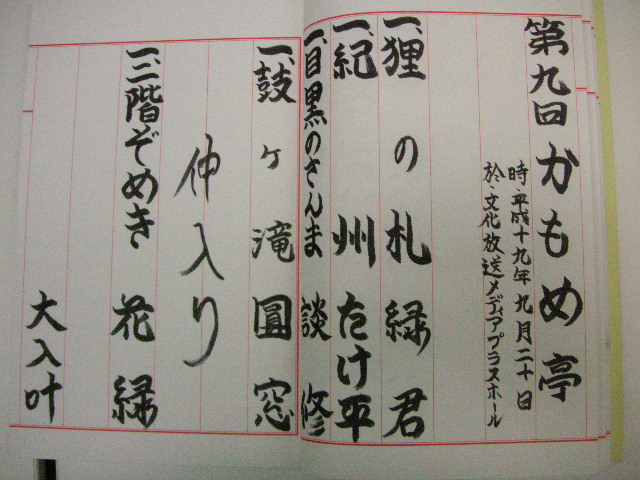

第九回 浜松町かもめ亭 報告!

先週の金曜日(9月21日)第九回『浜松町かもめ亭』公演が文化放送メディアプラスホールで開かれました。たくさんのご来場、有り難うございました!

番組は・・・

『狸の札』 柳家緑君

『紀州』 林家たけ平

『目黒の秋刀魚』 立川談修

『鼓ケ瀧』 三遊亭圓窓

中入り

『二階ぞめき』 柳家花緑

・・・でした。

(17歳の柳家緑君)

前座さんの柳家緑君(やなぎや・ろっくん)は「かもめ亭」初登場。花緑門下の新人で、入門わずか五ヶ月です!17歳という年齢は、現在の落語界ではおそらくいちばん若いのでは?今回は短い時間ながら「狸の札」を楽しく聴かせてくれました。

(ともに袴のたけ平さん(左)と談修さん(右)です)

続くたけ平、談修のご両人はともに袴を着用しての礼儀正しい(?)高座でした。聴くところによると、たけ平さんは普段の高座でも袴を着けることが多く(三平師匠系統のみなさんはその傾向があります)、また談修さんは「目黒の秋刀魚」にあわせてのスタイルでした。東京落語では、お侍の出てくる噺、お裁きの噺、殿様の出てくる噺を演じるときは袴を着ける演出があります。(ただし、八代目文楽師匠や、三平師匠はいつも袴着用で、志ん朝師匠や小三治師匠はほとんど袴を着けません。演者によって幅があります)今回のたけ平さん、談修さんはともに確かな技術でしっかりと聴かせてくれました。

続く圓窓師匠は、西行法師が夢の中で和歌三神に教えを受けるというめずらしい噺、「鼓ヶ瀧」を口演。西行法師にまつわる伝説のひとつが落語化されたもので、品格の高い高座でした。

中入りをはさみ、トリの花緑師匠は前半とはうってかわって軽妙な廓噺「二階ぞめき」をたっぷり。吉原のひやかし(そぞろ歩き)が好きな若旦那のために、家の二階に原寸大の吉原をつくってしまうという幻想的な噺(ドラえもんなどによく出てくるミニチュア市街ネタの先駆とも言えるようなアイデア)を、さらりと描いてくれました。

ところで。今回は楽屋に次回出演の桂吉坊さんと、花緑門下生の柳家初花さんが遊びに(勉強しに)来てくださいました。出演者全員がそろった打ち上げはおおいに盛り上がり、一部の人たちは恵比寿方面に流れたという噂です。

(圓窓師匠 打ち上げにて)

(花緑師匠 美きえ師匠(三味線担当)そしてそのあいだの松本尚久)

(楽屋においでくださった吉坊(右)さん、初花さん(左)。初花先生は少し壊れています)

さて!

次回、第十回公演は10月19日(金)開催!

出演は三遊亭圓橘・快楽亭ブラック・桂吉坊・三遊亭司の皆さんです!

ブラック師匠は芝居噺「英国密航」を下座入り完全版で口演いたします。

乞うご期待!!

http://www.joqr.co.jp/kamome/lineup.html

松本尚久(放送作家)

投稿者 落語 : 11:43

2007年09月20日

春風亭栄助という男。

無条件に泣いてしまう落語。いくつかあるのですが。

先日も噺に入った瞬間に、「あ、あの噺・・・」すかさず手拭いを用意。必ず泣くのです。

立川志の輔さんの「八五郎出世」。

今回は『志の輔らくご ひとり大劇場』@国立劇場大劇場で。

あれはダメだぁ~。何回聞いても、ダメだぁ~。

機会があったらゼヒゼヒ聞いてみてほしい落語です。

そしてゼヒゼヒ見て頂きたい噺家さんがいます。あ、前にもご紹介したかなぁ…。

先日文化放送12Fで行われた大門寄席にもご出演の。

春風亭栄助さん!!

二つ目さんなのですが、この世界にハマるとかなり抜けられないと思います。

私は抜けられず、19日に行われた「春風亭栄助のシャラポワ寄席」@しもきた空間リバティでまたまた大爆笑してしまいました・・・。

アメリカで寿司職人だった経験がある栄助さん、アメリカナイズされて(?!)るんですよ、落語が。

面白くアメリカナイズ。アメリカンがミックスされていて。

そして選ぶ言葉が面白いんです。ツボにグッとくる言葉選び。ちょっとレトロだったり、ちょっと新しかったり。

「シャラポワ寄席」って名前だって、シャラポワ人気が絶頂だった時に、”間違って来る人もいるかもね☆”って理由で名づけたそうだもの(笑)。ふふふ。

発想もおっかしくて。

例えば、「大工調べ」。

家賃のかたに道具箱を持っていった家主のもとへ、棟梁と与太郎が家賃を持っていきます。ちょっと足りないんだけど。

ほぼ全額持ってきたんだから返してくれてもいいじゃないか!と啖呵をきる棟梁。

でも、返さない家主が正しいんだ、と。間違ってる人って、逆ギレする、って。

それを分かりやすくご紹介しましょう。と言って設定を変えて好演。棟梁が…。

セレブな社長婦人に。

・・・・・・・・・・・・・・・。

・・・・・・・・・・・・・爆笑です。

機会があれば、ゼヒ☆

あ、落語協会のプロフィールに、動画がありますよ。こんな方。

・・・ね、高座見たくなるでしょう??

今日も空間リバティだ☆の 文化放送 吉田涙子でしたん☆

投稿者 落語 : 12:41

2007年09月11日

正蔵VS三三 池袋の決戦?!レポート

7月下席の喬太郎主任から始まった夏の熱い寄席。その掉尾を飾ったのが池袋演芸場の恒例、入場料2000円の廉価14時開演下席昼間8/21~8/30。

今回は、林家正蔵師匠と柳家三三師匠が交互に主任と仲入りを勤める上、早い出番で春風亭小朝師匠が出演とあって、連日、満員立ち見の盛況が続いた。

小朝師が高座で「正蔵VS三三となってますが、実際は(義弟の)正蔵が三三さんの胸を借りてるんですよ」と言ってはいたが、ストーリーテリングの名手・三三師と、じり脚ながら人間味表現の名手・正蔵師という、正に対照的な好取組となった。

しかも、正蔵師はその間、29日には『夏の正蔵』での『唐茄子屋政談』披露を控え、三三師は21~23日と上の鈴本演芸場夜席で『年枝の怪談』『怪談乳房榎』『団子坂奇談』を演じるという過酷なスケジュールである。「こいつは通わなくちゃ!」と6日程足を運んだ。

自分のスケジュールで三三師の主任が余り聞けなかったのは残念だが、22日の主任『五貫裁き』が素晴らしかった。最後に大家がケチな徳力屋を叱る件で、やや正義感が前に出すぎた以外、行ったり来たりのステーリー展開で見せたテンポの鮮やかな快さ、皮肉な面白さをヌケヌケと語り、談志家元のように重くならず、落語の範囲に留める見事な腕前には脱帽。三遊亭圓生師匠の『一文惜しみ』、立川談志家元の『五貫裁き』を凌ぐと言っても過言ではない出来栄えだった!

30日の『文違い』も、展開は面白いが、それに負けぬ演技を示すのが難しいこの噺で、女郎お杉が通ってくる客をあしらう心持を部屋の出入りで細かく現わす等、レベルの高い高座で納得させられた。24日の主任『青菜』も五代目小さん師匠・小三治師匠とはまた違った雰囲気で、どちらかというと、「キレのよい四代目春風亭柳好師匠」といったおかしみが特徴である。

惜しむらくは、仲入りのネタで定評ある『壷算』は結構だが、冬のネタ『権助提灯』を2度、演じられた事。「噺家の時季知らず」にしても、ちょいと違和感があった。

一方、正蔵師は26日の主任『子は鎹』が素晴らしく、私はこの噺で本当に久しぶりに泣かされた。故・古今亭志ん朝師匠の『子は鎹』でも泣いた事はないのに・・・夫婦別れの間で子供の亀ちゃんがどれほど辛い思いをしたか、可哀想で可哀想で堪らなかった! 噺の前半、饅頭屋のエピソードの代わりに、自分の横を通り抜けた子供に、「亀!」と棟梁が思わず声を掛けてしまった、ってエピソードも胸に滲みたねェ。

29日の主任では夜の『夏の正蔵』に備えてか、『唐茄子屋政談』を最後まで演じきった。後半、誓願寺店に回る辺りで1度テンポが落ちて心配させられたが、そこからのリカバリーは大丈夫で安心。若旦那・徳三郎が気の弱い、誠に「佳い人」であり、如何にも若旦那らしい鷹揚さがある。その魅力が貧乏長屋のお内儀に儲けの銭を上げたり、最後で因業大家を薬缶で殴る正義感に繋がっているのが嬉しい。

一方、仲入りのネタでは、22日の『蔵丁稚』でパロディックな芝居掛りの面白さを、24日の『鼓ケ瀧』では泉鏡花を思わせる奇怪さを描いて腕の上達を示した。

25日には福島だかの仕事で池袋は休んだが、トンボ帰りして、新宿夜席の代バネを勤めるなど、「一席でも多くの高座を勤めたい」という現在の正蔵師の心意気へは、落語好きとしてエールを贈らぬ訳には行かないやね。

その他のメンバーも好調で、小朝師は『親子酒』『紀州』『ピーチボーイ』『こうもり』と、聞いた範囲では漫談なしの熱演で連日場内を沸かせ、続く柳家小満ん師匠は“粋な噺ってェのはこういうモン”と言いたくなる『宮戸川』、切れ味抜群の『浮世床~夢』、軽妙洒脱な『幽女買い』、季節感とおかしさのバランスが素晴らしい『目黒の秋刀魚』と実力を遺憾なく発揮。鈴々舎馬桜師匠は自作の『暑い日』で観客をヒヤリとさせる現代風怪談を聞かせ、三遊亭生之助師匠の『質屋蔵』では圓生師譲りの形の美しさを堪能した。代演組でも、柳家喜多八師匠(正蔵代バネ)が実に怖い『死神』で客席に涼気をもたらせば、春風亭一朝師匠は先代柳朝師匠譲りの江戸っ子ぶりが最高の『蛙茶番』、で(30日、新宿夜の主任での『唐茄子屋政談・上』もホント、結構な高座でした)、橘家圓太郎師匠がエネルギッシュな『祇園祭り』で客席を沸かしてくれた。

また、前半のロケット団、ヒザの丸一仙三郎社中が連日、見事な時間調整を見せ、番組表通り、主任にタップリ時間を取らせてくれたのは隠れたファインプレーで拍手!

半面、一つ残念だったのは、仲入り後、ヒザ前が2高座で40分という番組構成にやや緩みがあったこと。仲入り直後の食い付きが柳家さん彌さん・古今亭朝太さんの交互出演ながら、2人共、この番組の中では明らかに荷が重く、ほぼ全滅。柳亭左龍師匠、桃月庵白酒師匠くらいの若手真打が食い付きでないと、仲入り前が矢鱈と面白いだけにキツい。同様に、ヒザ前のむかし家今松師匠は後半の『竃幽霊』等では飄々たる味わいが楽しめたものの、『千両蜜柑』や『猫の茶碗』では無理に高座時間が長く感じられた。この出番で、今松師の味を楽しむには12~15分の設定が適切だろう。そのためか、連日、仲入りが終わると1割程度の観客が席を立ったのは惜しまれる。仲入りの時間設定を10分程度、後ろに下げても良かったと思う。

とはいえ、下席の池袋は実りが多く、毎日オナカ一杯という雰囲気で、余は満足じゃ。これからも、池袋の下席昼からは目が離せない。9月の下席は春風亭正朝師匠が主任で、仲入りが入船亭扇遊師匠。仲入り後に五明楼玉の輔師匠、柳亭市馬師匠、前半に橘家円太郎師、春風亭勢朝師匠、春風亭柳朝師匠と並ぶ。こりゃまた通うしかないか・・・

妄言多謝

石井徹也 (放送作家)

投稿者 落語 : 14:18

2007年09月07日

台風 死神 飛んでいけー

台風9号が関東地方に上陸、の9月6日。

被害はありませんでしたか?

暴風雨の中お仕事に出かけた皆さん、本当にお疲れ様でした・・・。

頑張った人には必ずいいことがある!これ持論。

本当にいいこと、ありました。

「第24回 東西落語研鑚会」!!

今回のトリは、笑福亭鶴瓶さん。

「“研鑚会”ゆーて本当に研鑚しとるの、毎回ワシだけやー。

皆、しょっちゅう喋ってはるもの・・・。」そんな文句で会場は爆笑。

春風亭小朝さんが“絶対変えたらダメよ”と鶴瓶さんに出した今回の課題の演目は・・・。

死神!!

それまで舞台は観たことがあっても落語は聞いたことがなかったというこの演目(笑)、

課題を出されてから様々な演者さんの死神を聞いたそう。

鶴瓶さんは言いました。「聞いたことないし、聞いたら笑うとこないし。」(笑)。

さぁこの日ネタおろしの「鶴瓶版 死神」・・・。

え、えぇぇぇぇ~!!

ほ、ほほぉぉぉぉ~!!

ど、どこまで書いていいのでしょう、こういう場合・・・。

ここまで書いてきてふと我に返りましたが。

これからお聞きになる方々のためには詳細をかかないほうがよいのですよね・・・むむむ・・・。

個人的には。

これまでの死神像の概念を打ち破られました。根底から。びっくりしました。

死神を追い出す呪文も何とまぁ・・・な。

死神がしてくれる、あんなこと、こんなこと。

そこここに笑いどころが散りばめられていて。

でもだんだんと真相が明らかになって・・・。

最後はちょっとホロリとするような、ラブストーリーのような。

鶴瓶さんの才能と繊細さを感じる名演でした。

でも本当のサゲは昨日とは違う、との情報もあるのですが・・・良きサゲだったと私は思っています。

本当にムズムズするようなハンパな書き方ですまんこってす!

ご自身の目と耳で体感して頂けたらいいなぁ・・・。そのためにもまた演ってほしいなぁ・・・。

傘はホネ折れギリギリ状態になったけど、気持ちは物凄く充実☆ずぶ濡れだった 文化放送 吉田涙子でしたん☆

投稿者 落語 : 13:14

2007年09月01日

寄席通いの名脇役が消えた日

友達が急にいなくなったような気がした。

上野広小路の仲通りから、ちょっと入った辺りにあった、蕎麦の『さら科』と、中華の『二三太楼』。この2名店が揃って、「後を継ぐ者がいない」って理由で、今年7月一杯で店を閉めたと知った時である。呆然、いや唖然というしかなかった。

『さら科』も『二三太楼』も小体な店だったが、東京の噺家さん、そして寄席ファン、上野鈴本演芸場や、かつての本牧亭に足繁く通った経験のある人にとっては、どちらも数多くの思い出があったろう店だ。

『さら科』は夕方5時から深夜までの営業だったから、鈴本や本牧亭が打ち出した後に行くにはもってこい。昼間、本牧亭の若手花形落語会を聞いて、それから夜は鈴本か、また本牧亭の『三人ばなし』の会を聞く、なんて時に小腹を塞ぐには最適だった。私も最初に行ったのは『三人ばなし』の後だったかな。もちろん、鈴本や本牧亭が打ち出してから、「ちょいと一杯」と仲間と連れ立って行くにも最適。酒の肴に、蕎麦を待つ間に、聞いてきたばかりの高座の噺、落語界のとりとめもない話を友人知人とする。

私の知り合いには、「吉原の帰りにゃ必ず寄るよ」というスケベもいたな。

まあ私も、本牧亭の公演とはいっても、先代馬生師匠の『馬生十八番』の始まる前だけは、馬生師お馴染みの『池の端・薮』へ行っちゃったけどね。

で、『さら科』は、グルメ雑誌を賑わすような、「どこそこの蕎麦粉を使い」「ここでしか飲めない吟醸酒を飲ませる」という能書き沢山の蕎麦屋ではない。

でも寄席帰りや、夕景、上野広小路で小腹が減ると『さら科』に足が向いた。

寄席の後、1人か、せいぜい2~3人で入り、軽く飲んで蕎麦。いつも温顔のご主人が椅子に座っていて、「おや、いらっしゃい」と声をかけてくれた。

もちろん、鈴本や本牧亭の出番前後の噺家さんもご定連である。私が一番最近見かけたのは、林家正雀師匠だったか・・・前座として鈴本に入った若手は「名題の親子丼(大好きだった)にもり1枚」ってのが、先輩に奢ってもらう際の定番だったらしい。

柳家小満ん師匠が若手時代から親しくされていた店で、以前の本牧亭で「小満んの会」があった時は、終演後、小満ん師もご家族とよく挨拶に来られていた。『三人ばなし』の前に蕎麦を手繰ろうと飛び込んだら、柳家小三治師匠が空いた蒸籠を前にムッツリと腕組みをしてェた事もある。「ネタ卸しの前になんか、楽屋にいられるかい」と、誰に言うとでもなく小三治師が呟いていたのが、昨日の事のようだ。

一時期、私はちょっとご縁が遠くなっていたが、この2年程、毎月1回は通っていた。私ゃ1合上戸だから、肴代わりに鍋焼きをとって(誠に野暮で申し訳ない)、冬は燗酒、夏はコップの冷かビール。それからもりを2枚が定番。昨年から今年にかけては、ご主人相手に、お江戸日本橋亭に移った『小満んの会』の話を何度かしたっけ。

『二三太楼』は『さら科』の通りを黒門町方向に歩き、右にちょっと曲がった路地にある。

夜6時から9時までの店だから、夜席を聞く前には開いてないし、夜席が打ち出してからだと、もう閉まってる。行きたいけど、高座を聞いてると行けないという不思議な店で、「行きたい」と思ってから、実際、営業時間に出くわすまで、1年以上かかったのを覚えている。『さら科』と違い数える程しか通えなかったのが悔しいし、鈴本や本牧亭の出番の行き帰り、気楽に立ち寄れる噺家さんが、ちょいと羨ましかった。

三遊亭圓龍師匠が著書の下町美味案内本に書かれていたが、柔らかい焼きソバや焼売が名物。これまた、最近のグルメラーメン屋の出す品とは全然違う、「如何にも東京らしい、ほどのよい店の、ほどのよい味」。

店の入り口もすだれとガラスの格子戸(正式には何というんだろう)1枚で、少しのテーブルとカウンターに扇風機、江戸前の小料理屋みたいである。

夏の宵、テーブルに座り、焼売とピータンでビールなんか飲んでると、小津安二郎作品に出てくる人物になったような気取りを感じたものだ。近所の旦那が一杯やった後、中華弁当なんか食べてたりする姿を見るのも、私は好きだったねェ。

『さら科』も『二三太楼』も、寄席の行き帰りを彩ってくれる大切な名脇役だった。

弱った・・私ゃこれから、鈴本の帰り、どの店に行きゃいいんだろう。

酒飲めば 歌えば酔えば 君の顔 三代目・桂三木助詠

石井徹也 (放送作家)

投稿者 落語 : 00:57