« 2007年07月 | メイン | 2007年09月 »

2007年08月31日

絶対行かなきゃ損!ポカスカジャン!!

は、腹が痛い・・・・。

マジで痛い・・・。

笑いすぎました・・・。

いよいよ明日、9月1日(土)から12日(水)までぶっ通し!

そのプレビュー公演にいって参りました。

「落語に関係ないじゃん。」

そう思うことなかれ。

あの立川談志師匠が「面白い!」と認めたお三方。

受賞歴、すごいっす。

2000年 国立演芸場花形演芸大賞・金賞受賞

2005年 国立演芸場花形演芸大賞・金賞受賞

2006年 国立演芸場花形演芸大賞・金賞受賞

2007年 国立演芸場花形演芸大賞・金賞受賞

・・・ね(ちなみに大賞はかもめ亭でもお馴染み、柳家喬太郎さん)。

プレビュー会場には吉川潮先生や高田文夫先生などなど・・・。

注目の高さが伺えます。

で、肝心のライブですが・・・。

死ぬ・・・笑い死ぬ・・・。

泣く・・・じ~んときて泣く・・・。

もう、心と頬の筋肉が大変です。

2部構成で1部は新ネタ(たて続けに笑いまくりです!)、2部は日替わり。

落語の蔵テキには・・・9月4日(火)のゲストは、講談師の神田山陽さんです!

・・・だめだ・・・笑い痛だ・・・。

是非出かけてみては!!

投稿者 落語 : 13:41

2007年08月26日

怖くて面白かった! 八月の「浜松町かもめ亭」

8月23日(木)、まだまだ巷は残暑がきびしい気候でしたが、文化放送・メディアプラスホールには涼し~い空気が流れました。

そうです。今回の「浜松町かもめ亭」は怪談特集と銘打ちまして、正雀師匠の怪談噺、二席をお届けしたのです。

番組は以下の通りです。

<正雀・歌之介 二人会>

彦丸 「幇間腹」

歌之介 「B型人間」

正雀 「怪談累草紙 親不知の場」

〈仲入り〉

歌之介 「お父さんのハンディ」

正雀 「質屋蔵」

怪談だけではあまりにコワイので、寄席の爆笑派、歌之介さんに自作の滑稽噺を二席演じていただき、これは最高に可笑しかった(笑いすぎて涙を流したというお客様が多かった!)のですが、今回は怪談の舞台裏をレポートさせていただきます。

舞台上手。扉の上に貼られたお札に気がつかれたかたはいらっしゃいますでしょうか?

寄席や芝居の世界では、怪談噺を上演するときに、安全を祈願し必ずお参りをします。たとえば圓朝作の怪談を演じるときは、谷中の全生庵(圓朝の墓がある)に訪れたり、お参りをする先はそれぞれなのですが、先代・林家正蔵師匠は四谷の田宮神社さんに欠かさずお参りをされていたそうです。(田宮神社さんは四谷怪談の田宮家に所縁の神社で、四谷怪談上演のさいには関係者が必ずお参りをすることで知られています)今回は、私(スタッフの松本尚久)が田宮神社さんにお参りをさせていただき、お札を頂戴して参りました。お札の霊験も会ったと思います・・・会は無事におわりました。

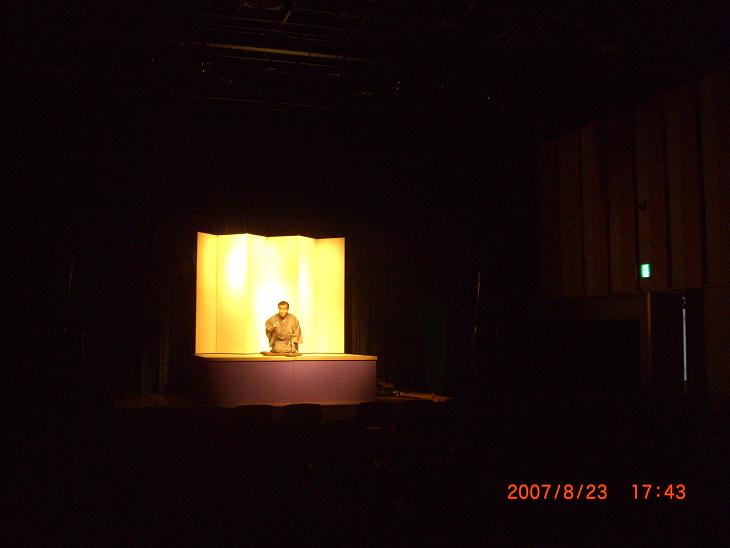

今回、正雀師匠が口演された「累草紙」は「かもめ亭」八回の中で、もっとも演出が凝らされたものでした。

噺の終盤、怪異がおきるくだりでは、三味線、太鼓の鳴り物に加え、ドラ(鐘の音)、附け打ちが使用され、照明も変化しました。これは江戸時代から伝わる芝居噺の演出で、舞台を盛り上げてくれます。レギュラー前座、こはるさんが手にしているドラ。打ち方によって音色がかなり変化し、じつは扱いがむつかしいものでもあります。今回は、怖く、不気味に響きました・・。

開演前の高座。

正雀さんを中心に、鳴り物、照明の稽古がされました。なんか・・・稽古中から、いつもの「かもめ亭」とは違う、なにかヒンヤリした雰囲気を感じたのですが・・・私だけでょうか??

さて、無事に会も終了し、恒例の打ち上げ風景です。

左から、正雀師匠、三味線の田中ふゆ師匠(かもめ亭初参加です)、彦丸さん。

正雀師匠は八代目桂文楽師匠の芸について、お話をしてくださいました。

ベテランであるにもかかわらず、いつも芸について真摯な正雀師匠です。

松本尚久(放送作家)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

次回 9月公演は9月21日開催。

出演は、トリから柳家花緑、三遊亭圓窓、立川談修、林家たけ平です。

現在、チケットぴあで発売中。ご来場をお待ちしています!

かもめ亭 http://www.joqr.co.jp/kamome/

電子ぴあ http://search.pia.co.jp/perform.htm?pcd=379281&sheetNo=203789

投稿者 落語 : 22:16

2007年08月21日

寄席の小三治

6月下席の新宿夜、8月上席の池袋昼と、柳家小三治師匠が比較的近い間に主任を取られたので、新宿へ2日、池袋へ3日ほど足を運んだ私であります。

実を言うと、私は余り小三治師の高座が得意じゃない。『宗論』『野晒し』『初天神』『小言念仏』などは素晴らしいと思うけれど、師独特の長いマクラが苦手なんである。だいたい気の短いタチで、どう演っても時間のかかる長い噺はガマン出来るけれど、独演会や落語会で40分も1時間もマクラを聞かされるとダレちゃう。私がいまどきの世智辛い人間で、「ダラダラ長い話や、理屈が多い話は貧乏人(精神的な意味で貧乏な人)の好み」という偏見の持ち主って事もあるけれど、聞く前に気が重くなっちゃうんである。従って、「間の良いヤツはな、そこを客に褒められると、だんだん間が長くなって、間延びしてダメになるもんだから、気をつけろよ」という、先代・小さん師匠がお弟子さんに語ったというシビアな芸談にも、納得してたのでありますね。

その点、寄席の主任はマクラを1時間演る訳には行かないから気楽に足を運べる。新宿で聞いたのは『青菜』と『船徳』。『青菜』の前半が特に印象的でありましたね。

植木屋が鯉の洗いを食べたり、直しを飲んだりする件が、実にどうも楽しそう・嬉しそうで、そのキャラクターがヒシヒシと面白かった。「小三治師って、美味い物を食べるのがこんなに好きなのか!」と思っちゃうくらいの表情だったんであります。先代・小さん師みたいに、物を食べる仕科が巧い人は他にもいるけど、美味い物を食べるのが楽しそう・嬉しそうな人はちょっと珍しいよ。小三治師のネタでは、『初天神』の後半、親父が必死になって凧を上げる件が私は大好きだけど、それに近い感じで、子供っぽいけれど可愛らしく、人物に魅力がある。その代り、植木屋が家に戻って、金持ちの真似をする件は、植木屋のお内儀さんが怖くて、テンションが下がっちゃった。

池袋では『転宅』『癇癪』『馬の田楽』の3席。

このうち、『転宅』でハプニングあり。客席は小三治師マニアで一杯でありましたが、高座に上った師は、「『湯屋番』を演るつもりでいたんですが、前で『紙屑屋』が出ちゃったから、若旦那物は出来なくなりまして、何を演ろうか、本当に困ってます」と言い出して、更に「何かリクエストありますか?」と客席に訊いたのには驚いちゃった!これまで聞いた高座から、故・志ん朝師匠と並んで、小三治師は“リクエスト”なんて大嫌いってタイプの噺家さんだと思ってましたからねェ。当然、パパパッと客席からは小三治マニアのリクエストが5~6つ飛びました。

ただ、そのリクエストを聞いてからも「まだ、決められませんね」と、マクラが続いたから、「リクエストを訊いたのは、一種のお愛想かいな?」と思ってたら、ここからの展開がまさに想定外!「最初に言った方の顔を立てましょ」と、本当にリクエストされた『転宅』に入ったのだから再びビックリ仰天ですよ!リクエスしたお客さんにとっては、「寄席で小三治にリクエストしたネタを演って貰った」と生涯の誉れみたいなもんであります。

尤も、浅い出番で『間抜け泥』が出てたから、『湯屋番』がダメって理屈だと、ホントは『転宅』もダメな筈なんですけど。でも、この『転宅』が佳かった! これまでに聞いた師の『転宅』では最高の出来栄えだったから、また驚いた。妙に間を取りすぎたダレがなく、噺の運びがテキパキして、サラサラ演ってるのに、泥棒がいかにも間抜けで、落語らしさが溢れていて楽しい。

『癇癪』はややマクラが長めで、噺のポイントになる暴君の可愛らしさ・おかしさが後退してたし、『馬の田楽』はマクラの内容が重く、噺の世界が暗くなっちゃったけど、『転宅』は久しぶりに小三治師の高座を満喫出来て、ホントに嬉しうございました。

「うちの師匠には、“寄席の流れを考えろ”“出番や持ち時間の礼儀を守れ”と徹底的に躾られましたから」と、つい最近、先代・小さん師のお弟子さんに聞いたばかりなんだけど、その言葉を反芻させられるような高座ぶりでありました。やっぱ、小三治師も寄席育ちなんだなァ・・・・

石井徹也 (放送作家)

投稿者 落語 : 09:43

2007年08月16日

圓朝忌 はて凄まじき猛暑じゃなあ

8月11日、午後5時近く。地下鉄千代田線千駄木駅を出て、谷中の三崎坂を昇る。気温36℃で酷く蒸し暑く、三崎坂はいつもながらダラダラと長い。名題の菊見煎餅前を通り過ぎた辺りから、早くもジットリと汗ばむのが毎年の恒例です。

坂の途中、左側にある全生庵へ。「逢魔の刻に墓参をしてはならぬ」って教えをコロッと忘れ、蝉時雨の止まない墓地へ入ると、直ぐ、三遊亭圓朝師匠の墓前に出ます。遮る緑がそこだけないためか、真向かいから夏の日差しを浴びた墓にお参りを。この日ばかりは参詣の皆さんの香華が、夕景までひきもきらないのは嬉しいこと。

年4回、圓朝作品だけを口演する圓朝座を鈴々舎馬桜師と始めて23年。飛び飛びの時期もあり、現在は第5次圓朝座ですが、長年の念願が叶い、祥月命日の8月11日に菩提寺・全生庵で会を催させて戴くようになって6年。雨の降った記憶がないのも、圓朝師の遺徳か、はたまた天の感じる所か。 日まだ高く 墓石に染みる 蝉の声。

墓参を済ませて本堂前に出ると、墓参の後、圓朝座の開場を待つ方の姿が既にチラホラ。座禅堂裏の小部屋に入れば、馬桜師やスタッフの女性も集まっており、直ぐに会場となる座禅堂の冷房を入れて、会場を冷やすのも例年の慣わしだ。全生庵最初の年、開演と同時に「音がうるさい」と冷房を止めたため、締め切った(開け放つと蚊の大軍に攻められて噺なんぞ聞いちゃあいらんねェ)座禅堂内は我慢会状態。お客様の大不評を呼んだのも今となれば笑い話デス。余りの暑さに予定の6時より10分早く開場。今年は例年になく浴衣姿の女性が多かったな。皆さん、畳へ直かに座って戴くのは、座禅堂だから座布団がないため。

圓朝座は第1次が馬桜師と五街道雲助師がレギュラー。第2次・第3次は馬桜師だけがレギュラーで毎回ゲストが出演。第4次は馬桜師と金原亭馬生師がレギュラー。現在の第5次はまた馬桜師だけがレギュラーで、毎回ゲストを迎えるという形式。

本日の番組は、馬桜師が『緑林門松竹』から「またかのお関」。休憩を挟んで、ゲストの古今亭菊之丞師が『真景累ケ淵』から「豊志賀」の2席。馬桜師の「またかのお関」は30年以前に聞いた六代目三遊亭圓生師の口演よりも原作に近く、菓子商阿波屋の息子・惣次郎の惚れる花魁・常盤木が、前回の口演で悪党“新助市”が吉原に売った手習いの師匠の娘・お時だって因縁を軸に据えた展開。

新助市の前の女房“またかのお関”が女占者に化けて惣次郎をたぶらかし、50両の金を巻き上げる件は、悪婆を演じては天下一品だった圓生師には、そりゃまだまだ適いませぬ。とはいえ、新助市・またかのお関・小僧平吉といった悪党連中の繋がりが明らかになる事で、次回の「お関による新助市殺し」への興味をより一層引き立ててくれた口演でした。噺の舞台が根津・七軒町や上野・大門町と、「豊志賀」とソックリだったのは馬桜師も想定外。大圓朝も舞台設定は意外と安直だったみたいですね。

蝋燭を立て、座禅堂の電気を消して口演された菊之丞師の「豊志賀」は「落語でも色気のある年増の得意な菊之丞師ならば!」と期待してェた通り、昔なら「婆ァ」と呼ばれた39歳の豊志賀の大年増っぷりが似会う! 大年増らしい色気だけでなく、18歳も下の新吉への深情けや嫉妬には「またかのお関」や『お富与三郎』も似会いそうな非凡な個性アリ!江戸前の世話な芸風は、とてもとても、御年35歳とは思えねェ。

新吉も圓生師や雲助師のような、“妙におとなしい、気後れした若者”でなく、豊志賀に向かって色悪風に強く出る性質なのが面白うござんした。全体のテンポがやや早かったため、豊志賀の口調が長屋女房風になり、“願わくば中村福助丈”ってより、“中村小山三丈”だったのは、まァ御愛嬌デス。

雲助師が『敵討札所霊験』で描かれた、怪談より怖い主人公の怪僧・永禅の怪異。馬桜師が本懐敵討ちまで通演した『札所霊験』の後半、連続する殺人に無常観すら漂ったピカレスクの魅力。馬生師が『業平文治』で聞かせた、圓朝物の概念を覆す軽快な面白さ。三遊亭圓橘師が『牡丹燈籠』の「栗橋宿」で綴った、お峰・伴蔵の転落の人生ドラマと、第1次以来、耳に残る優れた口演を再びと、圓朝座は、来年の圓朝忌に向けて新たな一歩を踏み出すのであります。

ちなみに、終演後の打上げで、皆の注文を赤のボールペンで書き取ってた私の手が、インクも漏れていないの真っ赤に染まっちゃった!のは、「逢魔が刻」に墓参りをした因果でしょうか。そういえば第1次の時も、雲助師・馬桜師を含め、5人で打上げに行ったのに、2軒の店で立て続けに「箸と杯が6人分出てきた」って経験もしたなァ・・・圓朝師も毎年、打上げについて来られているのかしらん・・・・合掌。

石井徹也 (放送作家)

投稿者 落語 : 10:29

2007年08月13日

傑作!! 『昭和落語家伝』

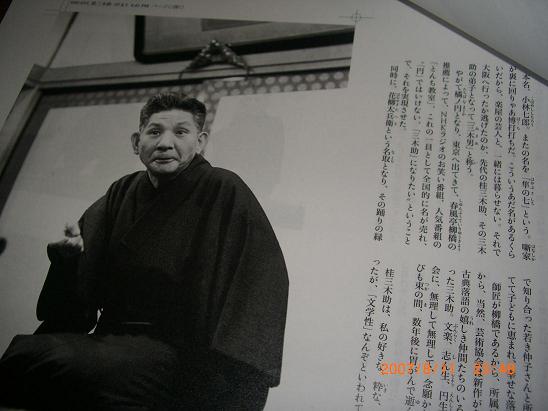

知り合いの大和書房の編集者さんから、仕事関係の用件で、 九月発売の本『昭和落語家伝』のゲラを見せて頂いた。

一読して衝撃を受けた。これは凄い本である。 昭和三十年代に落語家の写真を撮っていた田島謹之助氏 の写真二百数十枚に、談志さんが文章(芸人論)をつけた ものである。

撮影場所は人形町末廣と落語家の自宅。 志ん生、圓生、文楽、三木助というような大看板は もとより、今日では回顧されにくい小柳枝、小せん(先代)、 右女助、圓馬、百生といった面々まで網羅され、談志さんは 「これが当時の落語家ほとんどすべて」と言っている。 (ただし金馬は入っていない。金馬は東宝系で人形町に出ていなかったからである)

まず田島氏の写真が凄い。 田島氏は、仕事ではなく純粋に自分の興味から落語家の写真をとっていた。アングルは、客席上手前方からのものが殆どで、 奇をてらったような構図は全くない。 そのほかに、自宅でのポートレートがある。 高座の写真も、日常での写真も、被写体へのアプローチが 真っ直ぐで、しかも対等である。 突飛なアングルをねらったり、現像で画像をいじったりの小手先、技巧とは無縁の写真である。ムリに美化したようなショットもひとつもない。

落語そのものが好きで、よく理解しているからこそ、その芸人 のエッセンスが詰まった表情・仕草が見事に捉えられている(柳好の「野晒し」の釣り竿をかついだ仕草のキレ!)。 現代の落語写真家の仕事とはまるで質が違うと言わざるを得ない。

被写体の質が当時と今とではもう違うという面もあるだろう。こんなに立派な顔をした人たちそのものが、もういないのかも しれない。

談志さんの文章もいい。 談志さんは世相漫談の上手のように言われているが、いま現在に関してはそうでもない。 世相というものが、もう談志さんの興味の範疇にないのだろう。トークも文章も「芸」についてのものが一番鋭く、あたたかい。

田島氏のコアな写真に触発された部分もあったか、今回は 驚くほど正直な文章になっている。 談志さんの書いた本も多いが、九〇年代以降では 「談志百選」(講談社)に匹敵する仕事になった。 近年の仕事のうちでは最良の内容だと思う。 発売日が近づいたら、またお知らせします。

松本尚久(放送作家)

関連イベント http://www.kinokuniya.co.jp/01f/event/shinjukuseminar.htm#seminar_85

投稿者 落語 : 16:51

2007年08月05日

か~い~だ~ん~。

夏ですなぁ。

暑いですなぁ。

夏バテに負けず、元気でお過ごしでしょうか。

夏、といったら、今も昔も変わりなく。

怪談、でしょう。

今の時期、落語会で怪談を楽しめる機会、多いですよ。

私も先日のオレスタイル@紀伊国屋サザンシアターでは春風亭昇太さんの

ろくろっ首 ・ 野ざらし ・ 死神(二つ目の頃に考えたというハッピーエンドなサゲでした)

を聞き、翌日の第3回黒談春@紀伊国屋ホールでは立川談春さんの

質屋庫 ・ 豊志賀

を聞きました。そして最近飲んだビールも、怪談チックに・・・。

と、正しき日本人としての生活をしております(笑)。

あなたも怪談、いかがですか?

浜松町かもめ亭へ!ゼヒ!

8月23日(木) 18時30分開場 19時開演

場所 文化放送12Fメディアプラスホール

料金 2500円(税込み)

出演 林家正雀さん ・ 三遊亭歌之介さん

正雀さんの怪談噺を二席、そして歌之介さんの爆笑落語も二席、お楽しみ頂こうという趣向。

私もとっても楽しみにしている会です。

夏の思い出の1つに、ゼヒいかがですか?

そうそう、黒談春で、こんなウェットティッシュが限定販売されてましたん。

ふふふ。

幼い頃、我が家の前は墓地…墓地育ち、な 文化放送 吉田涙子でしたん☆

投稿者 落語 : 15:04

2007年08月01日

池袋から、“寄席の熱い夏”が始まった!

「正月か!?」と思った。7月21日、「顔ぶれも良いし、久しぶりに行ってみるか」と足を向けた池袋演芸場7月下席の初日。JR池袋の南口を出て、演芸場前の交差点に差しかかった時である。

演芸場1階のモギリから表のカラオケ店前までズラッと並んだ人数はおよそ百人。まだ開場1時間近く前だというのに!

その池袋の顔付けは、色物がすす風にゃん子・金魚、太田元九郎の2本で落語8本と、落語ファンに嬉しいバランス。その顔ぶれは、「主任・柳家喬太郎」「中入り・三遊亭白鳥」の2枚看板に、古今亭菊之丞、柳家三三、入船亭扇辰、柳亭左龍、柳家喬之助、柳家喬四郎・柳家さん彌交互出演と、落語協会の誇る中堅・若手が揃っている(落語協会の北村事務局長退職前の置き土産番組で、既に4月に決まっていたとか)。

インターネットで確認すれば、初日は菊之丞師の代演で林家正蔵師も入り、池袋の下席だから、2時開演で2000円均一は確かにお値打ちだ。にしても、この行列には驚いた。改築以前のボロボロの畳敷時代、川柳川柳師が高座から冗談に「池袋秘密倶楽部へようこそ」と言っていた寄席で、こんな事が起きるとは・・・。

慌てて列に並び、暑さ厳しき中を待つ事40分。予定時間を15分程早めての開場。「席はまだあるかしらん?」と不安に慄きつつ地下に潜ると、客席は既にほほ満員。何とか下手後ろの補助席端を確保して、ひと安心。1時45分、前座・三遊亭歌すみさんが上がった頃には客席はもはや立ち見も満員だった。

当日の主な出し物は喬之助師『寄合酒』、三三師『酢豆腐』、正蔵師『夏泥』、白鳥師『トキそば』、左龍師『お菊の皿』、扇辰師『茄子娘』、喬太郎師『題不明:定年団塊世代がスーツを白線流し風に流すネタ』で5時15分まで。各人競い合いともいえる密度の高い高座の連続で、久々に落語を堪能した。

7月上席の新宿夜、小三治師主任も唸る程客は入ってたが(新記録だったそうである)、楽しさでは今回が凌いだと私は思う。喬太郎・正蔵・白鳥三師の熱演もさりながら、喬之助師の『寄合酒』から続けて、『酢豆腐』の後半にサッと入った三三師匠の、如何にも寄席らしい機転の聞いた高座は、“寄席でなきゃ、こういう噺の流れは出来ねェ、楽しめねェ”ってGood Job!

独演会の類は、演者がひと色だから、どうしても聞き飽きやすい。たとえ、志ん朝師・談志家元でも、3席聞くと私は昔から飽きちゃってた(飽きないのはそれぞれの“信者の方”だけでは?)。先代小さん師の「“こいつでなきゃダメだ”、って熱狂的な客の多すぎる噺家は、その客に殺されてダメんなる」って名言にも、最近の私はつい頷いちまう。また、自分が50歳を過ぎてからきし意気地が無くなったせいもあるが、1席が長すぎる高座も苦手になった。一方、「大銀座落語祭」のようなイベントは、それはそれで結構だが、出し物・演者で、最近の小劇場系演劇みたいに「流れ」が読めちまうのが、どうもイマイチ味気ない。

そんな不満に駆られてた所を、池袋の初日で寄席の楽しさを満喫して、「こりゃ、裏を返さねば」と通い出すと、行列状態が初日の土曜日だけでなく、週をまたいで月曜日からの平日以降も続いたのだから驚いたね。

仕事に何とか暇を作って5日程、必死に行列へ並んで拝聴したが(前売り券なしだから、並ばなきゃ座れないんだもん)その5日間で、初日以外、印象に残った高座を挙げてみると、喬太郎師は『牡丹燈籠のお札剥がし』『竃幽霊』『華やかな憂鬱』『一日署長』(三三師が屋形船をジャックするという、典型的な寄席ファン向けネタ。際物っぽいけど、小三治師の物真似まで入ってバカげたオカシさ)、白鳥師は『勘当舟』『アジアそば』『シンデレラ伝説』、三三師『五目講釈』『不孝者』(話の運びが巧い!)、扇辰師は『藁人形』(シミジミ!)『夢の酒』、菊之丞師は『短命』『紙入れ』(女形芸だねェ)、喬之助師『堪忍袋』『堀の内』(柳家の基本に忠実で明るい)、左龍師『風呂敷』『初天神』(先代の痴楽師みたいなオカシさアリ)、白酒師(左龍師の代演で)『代脈』と、枚挙にいとまなき状態で、連日、はなかっからしまいまで、心底楽しませて戴きました。

このところ、寄席の活気を支える中堅・若手のレベルが、20年程前に比べてかなり底上げされ、それに中軸・ベテランが尻押しされているせいもあろうが、今回の池袋は「大銀座落語祭」に匹敵する、快挙に近い“事件”といってもよいのではあるまいか。出演者全員に感謝!

この後、8月上席の池袋昼は小三治師主任。これもまた、小三治マニアを中心に、唸るほど入りそうだなァ。1~10日の間、芝居見物のため、兵庫や博多に行くスケジュールを入れちゃったのが、ちょいと悔しいくらいである。さらに、8月下席の池袋昼は正蔵師・三三師の交互主任でこれも楽しみ。

上野鈴本演芸場中席夜は、さん喬師・権太楼師のネタ出し交互主任に、正蔵師・喬太郎師と、これは切磋琢磨の聞き応えがありそう。そして下席夜は、三三師・馬桜師・雲助師の怪談噺主任で、映画『怪談』に因む話題性と重厚さアリ。新宿末廣亭は下席夜が一朝師主任、さん喬師・権太楼師で、軽重中軸が地力発揮!浅草演芸ホールは中席の昼が住吉踊り、夜が正蔵師主任の三平師一門に、又もさん喬師・権太楼師、さらに川柳師が加わってお賑やかと、なんだか落語協会ばかりになってはなはだ恐縮だが、これはどうも目移りがしちゃうほどに「組み合わせの妙」が目白押しである。・・・・・「公私共にイベントは一夜の夢、寄席は連夜の興」。かくて、寄席が燃えてこその落語ブームではござんせぬかえ。

石井徹也 (放送作家)

投稿者 落語 : 01:22