« 2007年05月 | メイン | 2007年07月 »

2007年06月27日

「高座」の記念の”高座”。

すっかりご報告が遅れてしまいました(^^;)。

素晴らしかったです!

豪華 × 2 !!

写真集の豪華さと、落語会の豪華さ!!

以前このブログにも書きました、「橘蓮二写真集『高座』 出版記念の会」@国立劇場小劇場。

…本の出版記念が、国立劇場って…。

すごいー。

豪華な2つを、ご紹介しますね。

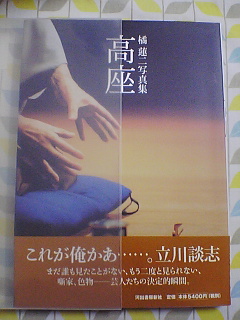

まずは、写真集、こちら↓。

談志師匠の言葉が、帯って…豪華だ…またいい言葉ですよね。一言として、カンペキだ。

写真が左半分モヤッとしてるのは、クリアファイルに入っているから。

この気遣いも、素敵です。

大きさ、大きいんですよ、A4サイズ。

本屋さんで見ると、本当に大きい。

そして、オールカラー。

蓮二さんが撮る写真は、空間が素敵だなぁって思うんです。

写真の隅っこにちょこっと噺家さんがいたり。

物凄くオシャレなんです。

そのオシャレを、この大きさで見ると。

迫力に変わる。

だって、見開きの写真の片方のページが、真っ暗。

この大きさで見ると、ドーン!て、くる。

帯にもありますが、本当に決定的瞬間の数々です。

”あぁ~、この噺家さんといえば、この表情だよねぇ!”とか、”あ!この動きって、あの噺のあの場面!”

これが分かる写真って、スゴイよなぁ・・・しみじみ・・・。

動いてないのに、動いてる。

ほんと、決定的瞬間。アンリ・カルティエ・ブレッソンだ。

そして、もう一つの豪華、落語会。

番組は、こちら↓。

柳家三三 / 悋気の独楽

林家彦いち / 熱血怪談噺部

柳貴家小雪 / 大神楽

立川談春 / 文違い

仲入り

林家二楽 / 紙切り

立川志の輔 / 抜け雀

…つくずく、豪華だ…。

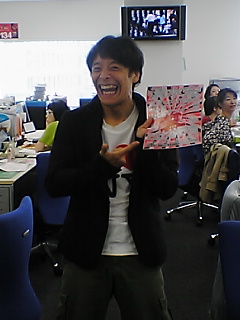

そんなわけで、蓮二さんご本人に、サインをしていただきましたん↓。

(撮影は、”伝の会”の松永鉄九郎さん。「ヤンキーの集まりみたいだー」だと…名カメラマンつかまえて、何を…(笑)。ちなみに志の輔さんの落語会でナイスな出囃子を弾いてらっしゃるのは、この方。かっこよくて、面白い人ですよ。

そんなわけで、見ごたえのある写真集です、是非お手にとってみて下さい。

かっこいいですよぉ~☆

…ちなみにブレッソンの写真展、やってます!

早く行きたいよぉ~!な気分の 文化放送 吉田涙子でしたん。

投稿者 落語 : 10:50

2007年06月21日

芸談にも「芸惜しみ」はある

日本の芸事に付き物の芸談は、落語にも時々登場する。たとえば、『淀五郎』の中で歌舞伎界の名優・初代中村仲蔵は『忠臣蔵』四段目、判官様の腹切りについて、若い淀五郎にこう語る。「腹を切った時、お前さん、顔色が変わるかい?変わらない・・・まだ若いから仕方ないな。それなら、耳の後ろに青黛を塗っておきな」。ところが、私も友達の鈴々舎馬桜師匠も、長年、四段目の腹切りを拝見しちァいるが、顔色の変わる判官様など見た事がない。

で、十数年前、中村芝翫丈が塩谷判官を務められた際、馬桜師と私は一計を案じた。開演前に馬桜師が楽屋を訪ね、「今日、拝見させて戴きます」と芝翫丈に御挨拶に伺ってから、客席に回る事にしたのである。嫌らしい話だが、「判官様の参考品を拝見させて戴きたい」と謎を掛けたとでも申そうか。するとその日、芝翫丈は気分も乗られたのか、三段目の喧嘩場から我々が見知っている塩谷判官とは全く違う、「鎌倉幕府を倒した足利の名将」という、品格に戦国大名的手強さを加えた演技でまず我々を驚かせた。そしていよいよ、四段目の腹切り。腹切り刀を突き立て、顔を一度伏せた判官様が再び顔を上げた時、サササッ、サササッと数度、顔に青い縦筋が走った!

馬桜師と私はその瞬間、顔を見合わせて「見たッ?!」とお互いに小声で叫んでしまった。歌舞伎の白塗りの上に、どうすれば青い筋が走るのか?理屈なんざァ分からない。しかし、我々は『淀五郎』の芸談を実地体験した訳である。終演後、馬桜師が再び楽屋を訪ね、「結構な舞台を拝見させて戴きまして」と芝翫丈に厚く御礼を申し上げたのは勿論だが、以来、我々二人はずっとこう思っている。「芸談に嘘はない」。

ただし、芸談には誰が訊いたかで、レベルの変わる事もある。或る噺家さんが、自分が鹿芝居で演じるに付いて、歌舞伎界の某名女形に伺った事がある。「昔から、先代萩の政岡が栄御前を見送ってから花道の際で微笑むのは、何故なんですか?」。名女形答えて曰く「政岡は飯炊きの場の主役なのに、一幕の間、一度も笑う事がない。お客様への御愛嬌で笑うんです」。ところが、同じ件について某名女形は芸談の「聞き書き本」では、或る新聞記者にこう語っている。「敵方がいなくなり、政岡は緊張が解けて笑うんです」。さて、皆さんはどちらの芸談が本当だと思います?

「お客様への御愛嬌で笑う」を、私は中村仲蔵が淀五郎に語るのと同じ、プロがプロに語る芸談だと思い、「なるほど歌舞伎は新劇と違い、一筋縄では見抜けない芸だ」と感嘆する半面、「緊張が解けて笑う」という心理分析は、「素人向けの分かりやすい芸談でしかない」と思った。厳しい言い方をすれば、「聞き書き」をした新聞記者氏は「歌舞伎に関して、素人と同程度の理解力しかない」と見られたのかも・・・つまり、「芸談」にも「芸惜しみ」がある訳だ。

近年、古今亭志ん生師匠に関する著作が色々と出ているが、お弟子さんが身近で見聞したエピソードはともかく、芸談の類は志ん生師に信頼されていた元電通プロデューサー・小山観翁氏が見聞されたものしか私は信じないようにしている。失礼乍ら、故・安藤鶴夫氏が「志ん生師から聞いた」として書いているものはまずダメだ。レベルの低い相手に対して、志ん生師は絶対に「芸惜しみ」するタイプだもん。晩年の志ん生師は人情噺を多く演じたが、その理由を大抵の人が「尊敬する名人・橘家圓喬への傾倒から」と語るけれど、私は観翁氏からこう伺った。「あれは圓喬への傾倒なんかじゃなく、お客を笑わせる体力がなくなったからですよ。それくらい、人を笑わせるってのは大変な事なんです」。ウ~ム、落語も一筋縄では行かない芸だなァ・・・だからこそ、面白いんですけど。

石井徹也(放送作家)

投稿者 落語 : 08:24

2007年06月18日

第六回 浜松町かもめ亭 ご来場感謝!

6/15(金)に開催されました「第六回 浜松町かもめ亭」、大勢のご来場、ありがとうございました。

今回の番組は以下の通りです。

立川志の吉 「牛褒め」

林家きくお 「ピーチボーイ」(桃太郎の新版)

柳家喜多八 「片棒」

中入り

桂九雀 「青菜」

(詳しいレポートは近日かもめ亭公式サイトhttp://www.joqr.co.jp/kamome/にUPされます)

高座を客席から拝見し、終演後の打ち上げで素顔を拝見して、今更ながら感じたのは噺家さんの「年の重ね方の不思議」です。

マクラで「肝臓の数値が高くて・・・」とぼやいていた虚脱風の喜多八さんと、若々しく充実した高座の九雀さん。

じつは落語家としてのキャリアはほぼ同期。(喜多八さんが1年先輩)

もちろん実年齢はちょっと違うのですが、なんていうか、芸人さんのトシのとりかた(年齢の積み重ね方)って、「本人がどうしたいか(どういう展開をしたいか)」によって、ずいぶん違ってくるものとおぼしい。

実年齢をおいといて、入門年度を並べてみると、

柳家喜多八 昭和53年入門

林家正蔵 昭和53年入門

桂九雀 昭和54年入門

桂文我 昭和54年入門

柳亭市馬 昭和55年入門

立川志の輔 昭和58年入門

三遊亭歌武蔵 昭和58年入門

立川談春 昭和59年入門

です。

まず、みなさん一般的サラリーマン男性よりは「若い」。(入社25年~30年、と考えてみてください)

それでも、キャリアの蓄積をあえて高座には出さずに若々しい雰囲気でやっている人あり、早くから貫禄を打ち出す人あり、意図して枯れた味わいを演出する人あり・・・そこらへんまで含めての「芸」ということでありましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

終演後、ホール隣の会議室で催された打ち上げの画像です。

◇酔っぱらって九雀師匠の世話になる喜多八先生◇

◇酔っぱらって志の吉さんに意見をする喜多八殿下。(ちなみに喜多八殿下と志の輔師匠は二つ目時代に一緒に会をやっていた)◇

◇酔っぱらって吉田涙子さんを困らせる喜多八御大。右は松本◇

◇正体を失う柳家喜多八(本名・林寛史)。隣は録音エンジニアの草柳俊一氏。右端はお囃子の美きえ師匠。後ろは放送作家・石井徹也氏。怪しい写り込みじゃないよ)

その後は文化放送裏の魚民に流れました。とさ・・。

松本尚久

投稿者 落語 : 01:38

2007年06月17日

6月 かもめ亭…マゾ&ピアノ+ワンポイントメモ。

6月15日(金)は、浜松町かもめ亭の日でした!

ご来場くださった皆様、ありがとうございました!

そして今回いらっしゃれなかった皆様!これからもずぅ~っとお待ちしていますよ~(^0^)ノ”☆

今回は

桂九雀 / 柳家喜多八 / 林家きくお / 立川志の吉 (敬称略)

の豪華ラインナップでお送りいたしました。

初めてお会いしました、九雀さん↓。

ものすっごく温かい、”ザッツ紳士!!”って感じの方でした。

身長、176センチ。だそうです。ちょっとしたワンポイントメモでした。

そして、酔った勢いでこの方のオデコを叩きまくった…のが初対面のエピソード、柳家喜多八さん↓。

こんなに短パンが似合う師匠を、私は知りません(笑)。

しかし、この写真・・・。セ、セクハラチック・・・。

「師匠、ブログに載せたいので写真いいですか??」

「いいよいいよ、じゃぁ・・・・ここに座って・・・えっと、こうやって・・・ハイできた、口説きながら耳に息を吹きかける私。」

・・・とまぁ、シチュエーション作りから考えて下さいました(笑)。

この感じが、私は大好きです。

「僕、マゾだから叩いてほしいんだよねぇ・・・イヒヒ。」

ってよく仰っいます・・・ちょっとしたワンポイントメモでした。

そして、「この人絶対いい人だ!!」高座を聞くたびいつも思わせて下さる、立川志の吉さん。ほんとにいい方です。

私は手拭いが大好きで集めているのですが、志の吉さんが毎年作られる手拭いは、本当に凝ってます。

つーか、洒落てます。

プッ、って笑えるテイストが入っていて毎回楽しみなのです。

「4月に手拭い、できたんすよー。自信作っすよー。」わぁ!楽しみ!

今回のテーマは・・・・

「パソコンのキーボードの上なんかに、かけて欲しいんです!」

・・・・・え???それが、テーマ???デザインじゃなく、用途?・・・。

じゃじゃ~ん♪

これこれ!ご本人自らご披露っす!

かわいい~~~~~~~~~~~~~~~っ!

何が凄いって、本物のピアノの鍵盤のサイズを測って作ったんだそう!

”YAMAHA"とか”KAWAI”のロゴの部分に、”RAKUGO”。色もこだわって、まんまピアノです。

なるほど、これをかけたら…何でもピアノだ!

すげー。かわいー。早速購入しましたん☆

ちなみに、1本1000円。志の吉さんの落語会の会場で必ず売ってます!即買いだっ!

…ちなみにこの手拭い、ピアノのまち浜松での売り上げがマジでNO.1なんだそうです…ちょっとしたワンポイントメモでした。

次回のかもめ亭は、7月11日!

柳家喬太郎さんと、中村福助さん!!

お楽しみにぃ~っ!!!

…あれ、きくおさんのメモは…すぐお帰りになったの…ごめんなさい…な文化放送 吉田涙子でしたん☆

投稿者 落語 : 15:36

2007年06月08日

はっつぁん…じゃなくて、ハッサン!!

え~、落語の登場人物には、熊さんや横丁のご隠居さん、そしてはっつぁんが出て参りますが…

はっつぁん…じゃなくて!!

ハッサン!!

…ハッサン。

正しくは、三遊亭ハッサン。

イラン人落語家です。

……んんん???

何を言っとるんだとお思いの方々…。

ハッサンが登場する落語会、いや、ライブがございます。

しかも、ロックのライブでお馴染みの…

日比谷野音 です!!

こちら!!

「くにまるワイドごぜんさま~」 木曜日。

11:00から映画情報コーナーを担当している、役者さんです。

私、ものっすごく、ファンです。

毎回、ライブ後には泣いています。

笑いすぎて、泣いています。

その清水宏さんが、日比谷野音で、1人ぽっちでライブを演ります。

主催も、清水さん。

作も、清水さん。

演出も、清水さん。

出演も、清水さん。

ハッサン落語も、清水さん。

編成局にチラシを配って歩いたのも、清水さん。

…ハッサン落語って???

そうお思いの方、是非、野音へ!!

私も、もちろん参ります!!

一緒にハッサン落語で、泣きましょう!!

…これ、落語のブログに書いていいのか??

あ、ハッサンは落語家だからいいのか(笑)。

今日は野音…じゃなくて練馬の落語会へ!な文化放送 吉田涙子でしたん☆

投稿者 落語 : 14:10

2007年06月06日

熟年落語?!にときめいて

「落語ブーム」と呼ばれる中、中堅・若手の進出・活躍は目覚しいけれど、最近、私が目を見張らされたのは二人のベテランの存在である。

一人は「かもめ亭」4月19日公演に出演された柳家小満ん師匠。もう一人は、私も関わっている会に出演された三遊亭圓橘師匠だ。

小満ん師は自作の『あちたりこちたり』を口演されたが、「江戸前の軽妙洒脱とはこういうモン」という高座ぶりで、そのエッセイのような味わいに酔った。実は今から33年程前、私が生まれて初めて生の落語を見聴きした日、当時まだ二つ目で桂小勇だった小満ん師も出演をされていた。その際、『うどん屋』を語られたのを聴いて、「こんなに上手い二つ目さんがいるのか!」と感心したのを覚えている(生で落語を聴くのは初めてでも、正岡容氏・安藤鶴夫氏の著作は暗記するほど読んでいたし、歌舞伎も中学生から見ていたから、生意気乍ら、多少の鑑賞眼はあった)。

その後、本牧亭の「小満んの会」に通っていた時期もあり、会の「清遊」という雰囲気も好きだった。著書『わが師、桂文楽』も、それを文庫版にして加筆された『べけんや』も、近年稀に見る「噺家さんの本の傑作」だと思っている。けれども、何と言うか、「江戸前にサラッと演るのを意識しすぎたコクの足りなさ」を感じて、長い間、私は小満ん師を積極的には聴かなくなっていた。

しか~し、久しぶりに拝聴した小満ん師は「意識しすぎたキザ」など微塵もなく、真に円転洒脱な、如何にも東京の寄席らしさ溢るる高座ぶりで、これぞ正に耳果報!直ぐさま、お江戸日本橋亭で催されている「柳家小満んの会」にも駆けつけ、『らくだ』『二階素見』、かもめ亭の時とはちと内容も変わった『あちたりこちたり』の三席を楽しく伺い、「再び小満んの会に通おう」と心に決めた。

一方、圓橘師匠は5月5日の圓朝座で『怪談牡丹燈籠』のうち、「栗橋宿のお峰殺し」を口演されたが、私が師の高座を生で聴くのは何と20年ぶりくらいだった。若い頃の圓橘師は「先代小圓朝師匠譲りで手堅いけれど、無闇と地味で面白くない」という印象を私は持っていたが、今回は大違い。久しぶりに六代目三遊亭圓生師匠系の「巧い人情噺」を堪能したが、特にお峰・伴蔵夫婦が醸し出す「人生のコク」には物凄く共感した。「私が見聴きしないでいた20年の間に、こんなに巧くなられていたのか!?」と我が身の不明を恥じると共に、「圓生師の栗橋宿は巧かったけれど、圓橘師ほどは夫婦に共感出来なかった。圓生師は芸も人物も二枚目過ぎて仁になかったのか!その意味では、圓橘師の栗橋宿の方がはるかに切なく面白い」と感嘆したほどだ。

圓橘師より少し下の世代の師匠連以降は、噺が巧く、面白くても、何処か「自己顕示欲の漂う巧さや面白さ」であるのが私は気になるのだが、圓朝座の師にはそうした「一種の嫌らしさ」がないのにも驚いた。そこで、これまた直ぐ、深川江戸資料館で催されている「圓橘の会」に馳せ参じて、『ミイラ取り』と『半七捕り物帳~奥女中(上)』を伺ったが、これまた十分に面白く、「この会、これからも通わせて戴くことになりそうだ」と嬉しくなった。

もちろん、清新な若手の登場も嬉しい。中堅の成長も楽しみだが、ベテランの安定した「その人ならではの味わいと手堅い旨味を兼ね備えた存在感」は、「寄席らしさ」「落語らしさ」を味わう楽しみに直結する。共に還暦も過ぎた御二人だが、いわば“熟年落語”ならではの味わいに胸ときめくなんて、50歳を過ぎて、再び落語聴きに熱中しはじめた我が身の幸せというしかあるまい。

石井徹也(放送作家)

-----------------------------------------------------------------------

三遊亭圓橘師匠は10月開催の「浜松町かもめ亭」に出演予定です。

投稿者 落語 : 11:03